不動明王のお守り仏を追加しました

新作UPしました 引き続きUPします

仏像のまめ知識追加。他にもHPに追加しました

NHKの撮影 アナウンサーの中條誠子さんが来られました

11月1日から5日まで富山市アートギャラリー栄で木彫りの天神様 干支展をやります

場所 アートギャラリー栄

富山市栄町1ー4−3 (黄色い看板が目印)

電話 076 424 0790

日時11月1日から11月5日まで

午前10時から午後6時まで 最終日は午後5時まで

今の家に合う25センチ幅の天神様が一同に勢揃い!違うサイズも注文可能です 作家は全て井波で修業し全国で活躍する若手作家です

富山市で展示会をやります!7月18日から23日まで。 アートギャラリー栄

最近の出来事

現在 テレビの撮影中

2025年

3月

28日

金

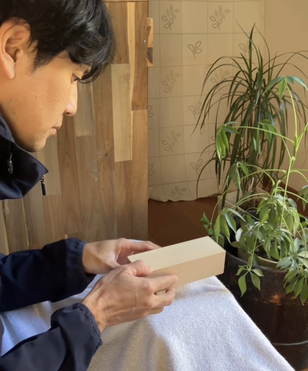

外国人彫刻家のための特別プログラム:日本の伝統に触れる彫刻レッスン

日本の伝統技術を学びながら、彫刻家として新たなスキルを身につけたい方に向けた、特別なプログラムをご紹介します。経験豊富な仏師から直接教えを受け、日本の技術を体験していただけました。

**道具作り体験 (2日〜5日):**

鍛冶屋さんでつくった鋼で自分だけの彫刻道具を作り上げます。自分の手で作る道具の魅力をぜひ味わってください。

こちらは作業動画になります

**鉋(かんな)の調整 (3日〜5日):**

日本の伝統的な鉋を完璧に調整し、最高のパフォーマンスを引き出します。この技術を身につけることで、彫刻の精度と効率が格段に向上します。

作業動画

**仏師直伝の彫刻技術 (7日):**

仏師から、わらべ地蔵の彫り方を学びます。伝統技術の奥深さを感じながら、繊細で温もりのある彫刻技術を体験してください。

作業動画です。外国の方でも上手くなりました。

**多彩な彫刻レッスン:**

多様な彫刻スタイルに挑戦することで、自分の創造性をさらに広げます。

2025年

3月

26日

水

日本の仏師によるオーダーメイド彫刻:あなただけの繊細な木彫り龍を提供します

今回のブログでは仏師がどのように木から彫り出すのか、そのプロセスを説明をしたいと思います。

そして最後に制作工程を納めた特別な動画おご用意しました。どうぞ最後までご覧下さい。

「複雑な美しさに挑む、木曽檜の龍彫刻」

今回の彫刻の最大の魅力は、何と言ってもその複雑なポーズにあります。絡み合うようなデザインは一歩間違えれば木が折れてしまうほど繊細でありながらも、その中に力強さと優美さを宿しています。そのため、強度を考慮しながら、ひとつひとつの手順を慎重に進めていきます。 強度やバランスを確かめる為に一度、粘土で原型を作りました。龍の原型ブログ。

使用する木材には、高品質で知られる木曽檜を使用。日本の伝統的な木彫り技術を駆使し、木のぬくもりを活かした彫刻が完成します。

「これが私の手仕事を支える道具たち」

彫刻の工程で活躍するこれらの道具は、それぞれ用途に応じて使い分けます。

これだけ揃っていても、時には足りない刃物が出てくることもあります。そんな時は、鍛冶屋さんに相談して特別に専用の刃物を作っていただいています。

道具へのこだわりは、作品をさらに美しく仕上げるための大切なプロセスの一つ。選び抜いた道具と新たに作られる刃物が、彫刻の世界を広げてくれます。

最初の工程では、木材をノコギリで一つ一つ丁寧にブロックごとに切り落としていきます。この段階では、素材そのものの特性を見極めながら、後の作業に最適な形を整えるのがポイントです。

次に行うのは荒彫りの作業。このプロセスで木材に大まかな龍の形を彫り出します。ここから徐々に龍の輪郭が浮かび上がり、木材がただの素材から芸術へと変わっていく瞬間です。

荒彫りの途中

そして、龍の鱗や細部に至るまで丹念に彫刻を進め、生命感あふれる仕上がりを目指します。細部に込められた緻密な技術が、作品全体を際立たせる瞬間です。

「木の塊から龍を彫り出す 仏師の手で形になっていく様子を解説した動画をYouTubeにアップしました!

本職の手捌きをぜひご覧ください。

あなたの理想を形にするお手伝いを心よりお待ちしております。

<工房 仏師 坂上俊陽>

〒921-8021

石川県金沢市御影町5−26

電話076−207−4672

2025年

3月

25日

火

仏像の修理―石川県のお客様からのご依頼

長年、仏壇に納められた仏像の折れた手を見ては、心を痛めていたというお客様。私の工房を見つけてくださいました。

折れた手の部分には過去に一度接着した痕跡がありました。そのため、まずは丁寧に削り整える作業から始めました。(写真を撮り忘れていました)

そして木目をしっかり合わせ、綺麗に修理します。最後に色を調整し、古色仕上げを施します。仏像が本来の姿を取り戻しました。

事物を持たせ完成です。

仏像を通じてお客様の心をも癒し、そして新たなご縁を結ぶお手伝いができたことを大変嬉しく思います。これからも伝統と技術を生かし、大切な存在を未来へ繋ぐお手伝いを続けてまいります。

仏像の修理の問い合わせも気軽にご相談下さい。

仏師 坂上俊陽

〒921-8021

石川県金沢市御影町5ー26

076−207−4672

工房見学は事前にご連絡ください。

2025年

3月

17日

月

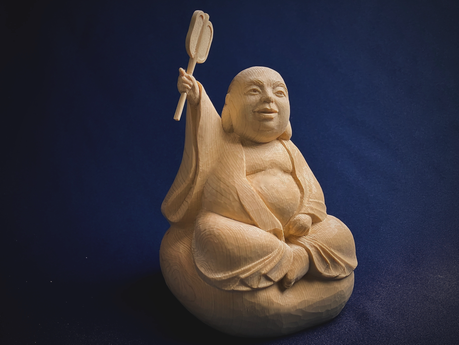

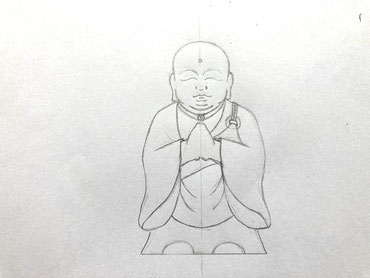

仏師の手彫りわらべ地蔵

この度、木彫りのわらべ地蔵のご依頼をいただきました。

一体一体に心を込め見る人の心が安らぎ、優しく癒されるようなわらべ地蔵を彫り出したいと思います。

木の中から生まれる穏やかな表情と温かみが皆様の日々に寄り添えますように。

手彫りの仏像は、何世代にもわたって受け継がれてきた技術や文化を反映しています。

その彫刻は、仏師が長年の修行と経験を重ねて得た技術になります。私も20年の経験を積んでいます。

300本以上の鑿と彫刻刀

20年経つと色も変わってきます。大きい仏像も小さい仏像もこちらの道具を使用します。

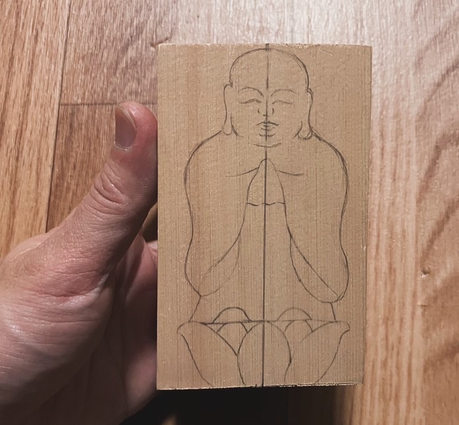

木曽檜の木材に図案を描く

木に直接、わらべ地蔵を描いていきます。この線によって、わらべ地蔵の柔らかな表情や、純粋な姿がここで形を持ち始めます。

荒彫り

鋸や鑿を使い、大まかな形を削り出します。ここでは大胆な動きが必要ですが、それでも慎重さを欠かしません。木屑が舞い、地蔵の姿が少しずつ現れる瞬間は魅力があります。

過去のわらべ地蔵の制作動画はこちら → 水子供養のわらべ地蔵

私の子供がちょうどよい体型ですので参考にしました。

2025年

3月

08日

土

彫刻家・作家の技術レッスン: 20年の経験と実績に基づく指導

特に彫刻刀に対して深い関心を持っています。さまざまな種類や使い方について、興味深く質問をしながら学びを深めています。彫刻刀の技術を習得することで、彼の彫刻作品にも新たな風が吹き込まれることでしょう。

鉋(かんな)についても熱心に勉強しています。鉋の使い方やメンテナンス方法を学び、その技術を自身の作品に活かそうとしています。伝統的な工具に対する彼の探究心は見事です。

このように、フランス人彫刻家との交流を通じて、異文化の技術交流が行われています。彼の情熱と努力は、私たちの工房に新たな風をもたらし、技術継承の素晴らしい一例となることでしょう。

2025年

3月

04日

火

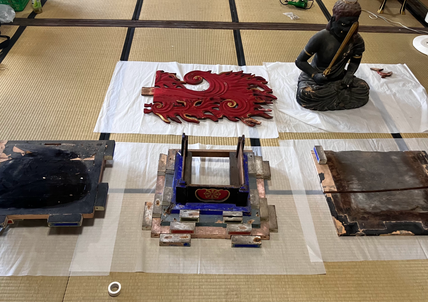

能登半島地震 震災からの復興:能登半島仏像応急処置プロジェクト

地震被害の仏像応急処置―能登半島での文化財レスキュー活動

地震の被害を受けた能登半島。多くの被害を受け、お寺様も多くの被害を受けています。

特に心を痛めたのは、歴史ある仏像が傷つき、倒壊した光景でした。

仏像は単なる芸術品ではなく、地元の人々の心の支えとなる存在です。その仏像を再び甦らせるため、私は国の要請を受け文化財レスキューという仏像の応急処置活動をしています。

台座を手に持つと多くの部品が外れていることに気がつきました。

ひとつひとつ丁寧に分解し昔ながらの接着剤である膠を使い、応急処置を進めました。

本体や光背も丁寧に仕上げていきます。

本体は足が破損していることが多いです。

台座、光背、本体も無事に納まりました。仏様も嬉しそうです。御住職もお喜びでした。

こちらの写真は御住職から使用許可をいただきました。快く承諾していただきありがとうございます。

仏師 坂上俊陽

2025年

3月

01日

土

Instagram(インスタグラム)アカウントについて

当工房のメインアカウントに不具合が起き一旦休止中になっています。(Facebook も含む)

現在、対処中になります。

新しいアカウントを用意しましたのでお手数ですがこちらの方をご覧ください。

新企画のフランス人彫刻家弟子入りアカウントもつくりました。

2025年

2月

22日

土

【専門の仏師が解説】不動明王とは?由来やご利益。祀り方。仏像を購入する前に注意する事など。

この記事は専門の仏師が不動明王について詳しく解説します。仏像を買う前に注意する事もまとめていますので最後までご覧ください。

【不動明王とは】

-

名前の由来は「動かざる者」。真言密教の最高仏と位置づけられる大日如来の成り代わった御姿です。

-

優しく諭すだけでは救えない人の悪心を改心させるために忿怒の姿で現れたものであり煩悩と迷いを断ち、すべての人を救うと言われています。

【ご利益】

-

除災招福、病気平癒、疫病退散、身体健全、家内安全、などの現世利益

-

災いを絶ち苦しみから救う

- 怨敵調伏、必勝祈願、出世、商売繁盛

【祀り方】

・個人宅の場合は仏壇や床の間に置く場合が多いです。リビングに置く場合は専用の厨子や入れ物を用意すると良いです。

神棚に置いても良いか?

基本的に神様を祀る場なので一緒に安置する事はオススメしません。

・仏壇以外の場所に置く場合

木彫りの仏像はエアコンの風や直射日光が当たる場所は避けて下さい。木が割れる恐れがあります。

【仏像の手入れ 掃除方法】

仏像の掃除は、ぬれタオルで拭くのは厳禁です。

柔らかい筆や刷毛、布などでほこりを払うのが基本です。

こちらで説明しているのでよろしければご覧ください。

【お供えもの】

仏壇に納める場合はお供えを用意する場合が多いです。

仏教のお供えは、線香、花、ろうそく、水、食べ物の5種類が基本です。

榊ではなくお花を供えます。

【仏像を購入する際の注意点】

市場に出ている木彫りの仏像は大きく分けて3種類

1、海外製の大量生産の仏像

2、海外製の職人が彫った仏像

3、日本の職人(仏師)が彫った仏像

基本的に価格は1 <2 <3の順で高くなる場合が多い。

(3が若手の職人だったり、2に仲介業者が入ると2の方が高くなる場合も。)

大量生産の仏像は数万円で買える仏像が多く日本の仏師の仏像は海外の大量生産の仏像と比べると5〜10倍になってしまう事もあります。

手彫りの場合は小さくても1ヶ月ほどかかる為、どうしても価格がそうなります。

安くしてしまうと生活が出来なくなってしまいます。ご理解のほどよろしくお願いします。

海外製の仏像は既製品に対し仏師の仏像は一からつくるので、顔やデザインのイメージに合わせる事が可能な場合が多いです。

インターネットで検索すると海外製の大量生産の仏像が多く出て来ますので、その点も踏まえて自分がどのような仏像を購入したいかを考えてから検討すると良いです。

【開眼はしないといけないのか】

仏像の開眼とは、新たに仏像に魂を入れる儀式です。この儀式は菩提寺のあるお寺によって行われることが多く、御住職にお経を唱えていただきます。

基本的に個人宅のお客様では開眼の儀式をしない場合が多いです。負担にならないのでしたらしても良いと思います。

【ほとんどの人が知らない不動明王像の特徴】

不動明王といっても顔の違いや光背、台座の違いもあります。仏師目線で詳しく解説していきます。

・顔の特徴

【眼の開き方は主に2種類】

天地眼(右眼は開き左目は半眼)と両眼を開くタイプがある。

平安時代初期は両眼を開く顔が主流だった。

平安時代中期以降から天地眼(てんちがん)になる。(上画像左は天地眼)

どちらの仏像をお求めになるかはお客様の好みですが一般的には天地眼が多い。

天地眼の意味

天地まで睨みをきかせ、私たち衆生を見守っている姿を表し正しい仏の道へと導いていこうという意味があります。

【牙の種類も主に2種類】

・平安時代初期は2本の牙が下向きで出ている。※注意 画像のものは上下になっています。

・平安時代中期以降から右の牙は上、左の牙が下がっている。

意味

上に悟りを求め、下には人々を導くことを表しています。

【髪型も主に2種類】

・平安時代中期以降から巻髪。上画像左

・平安時代初期は髪を束ねて垂らす索髪(さくはつ)。上画像右

【台座も主に2種類】

不動明王像の台座は主に2種類。 岩坐(いわざ)と瑟瑟座(しつしつざ)に分けられます。 岩座は盤石(ばんじゃく)ともいい、不動を象徴した堅固な様子を表しています。上画像左が岩坐、右が瑟瑟座。

詳しくはこちらをご覧ください。

【1番多い不動明王像は?】

天地眼の憤怒の相で岩坐にのった不動明王像のご依頼が多いです。

仏師の仏像に興味がある方は、こちらの工程動画をご覧ください。木の塊から出来上がる様子を見る事が出来ます。

2025年

2月

20日

木

仏像と数学的な美しさについて

Spotify ポッドキャスト番組「サイエンマニア」

エピソード「仏像彫刻の世界を聴く!数学的美しさと歴史〖仏師 前編〗#148」のラジオ収録をしました。

仏師や仏像彫刻の世界に焦点を当て、その仏像の美しさや数学的な比率、歴史についてお話ししています。

具体的には、仏師の技術や仏像に込められた数学的要素を解説。

(例)

当工房で多く使う仏像の比率は髪の生え際10分割の比率。

手の大きさや体の位置も比率で出していきます。

西洋で使われていた黄金比に対し日本で昔から使われていた白銀比。

白銀比(しろがねひ)とは、縦横の長さの比率が「1:1.414(5:7)」の比率で日本人が好む美しさの比率として知られています。

それぞれの美しさが活かされる場面で使われています。仏像全体や顔などにこの比率を組み入れることもあります。

詳細な内容については、直接エピソードをお聴きください。

エピソードへのリンクはこちらです。

(注意)初めてSpotify を聞く方、自動再生機能があるので停止ボタンを押さないと音が止まらない場合があります。しっかりと停止ボタンを押して下さい。

2025年

2月

08日

土

木彫り 浄土の六鳥のご依頼

今回のご依頼は浄土の六鳥。

白鶴 びゃっこう

孔雀 くじゃく

鸚鵡 おうむ

舎利 しゃり

迦陵頻伽 かりょうびんが

共命の鳥 ぐみょうのちょう

の六鳥です。

また完成しましたら公開したいと思います。

仏像以外のお仕事もご依頼を受け付けております。気軽にご連絡下さい。

仏師 坂上俊陽

2025年

2月

06日

木

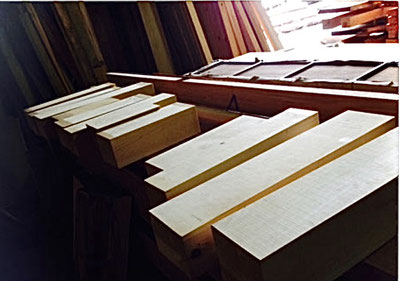

木彫り用木材 仏像彫刻

仏像の木材はどのような木材が良いのか相談がよく来ます。

ホームセンターで買って後で後悔したという話しも多いです。

木材の目利きはなかなか難しいところがあります。

個人的には木目が細かく質感の良い木曽檜。また針葉樹で柾目の木目をお勧めしています。その他の木材で、楠、桂、山桜、イチイ、青森ヒバ、カヤなども使う事もあります。

今回はヒノキに限定して説明していこうと思います。

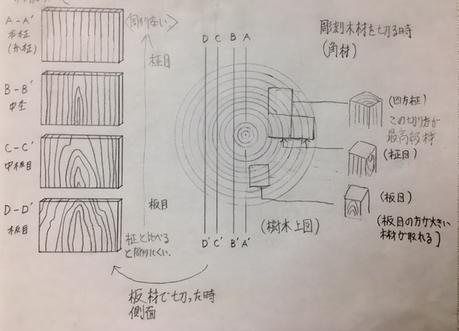

<まず木材は極端に言うと柾目と板目がある>

・柾目とは真っ直ぐに木目が出ている木材です。

柾目は板目と比べて彫りやすい。

・板目とは木目が平行になってない。山形や波形の木目の模様が出ます。この模様が顔に出ると見た目が悪くなります。工芸の場合は木目を利用して彫る場合があります。

では、どのように木を切ると木目が変わるのでしょうか?

手書きで申し訳ありません。図で説明します。

図で分かるように柾目で切ると長い材料がとれなくなります。

その分、少し高価になります。マグロで言う大トロの様な所です。

では普通のヒノキと木曽ヒノキの違いは?

木目の幅と質感が全く違います。また色ムラが少ないので見た目も良いです。写真で確認して下さい。

木目が細かい方が密が詰まっているので彫りやすくなります。写真でわかるようにふつうのヒノキですと少し茶色のむらが出てしまいます。

<他に注意する事>

・木材を使う方向

立っている木を輪切りにした部分を木口といい、その部分は

・木材の節や木目

木材に節があると、その周りは彫刻が難しくなります。また、それ

また木目が極端に斜めに流れていたりするのも彫りにくいです。

2025年

2月

02日

日

仏像の台座 八角框(かまち)の作り方

今回は框(かまち)の紹介です。

仏像の台座の一番下部の部分になります。

この部分は乾燥して反りが出ない木材を使う事が大事になります。

個人的には框用の木材は前もって切って乾燥させておきます。

家でよく使わられる框とは一般的に家の玄関に使われる部分です。

玄関框(げんかんかまち)とも言います。

玄関と中を区別するために設けられた横木の段差のことです。

仏像の台座としては仏像を支える要としての意味が強く一番下に付きます。

今回はお寺様の台座ですので綺麗な柾目を使用します。八角形の台座にするので台形を8個用意してつくります。

こちらの木材は木曽檜です。

8個合わせても木目が揃うように組み合わせていきます。

台座の内側にも溝を彫り込む。

大きい台座の場合は内部に補強をしておかないと地震が起きた際に必ず後でバラバラになります。

過去に東日本大震災や能登半島地震で仏像の応急処置に行った際に必ず破損していました。

内部の補強材をつくります。

このように内側から補強します。

確認が終わったら一気に組み合わせます。

ベルトで締め補強をして完成

こちらは東京のお寺様の台座になります。

完成が楽しみです。

動画で工程を見たい方はこちらをご覧ください。

誰かにとって特別であればそれでいい。そんな仏様を迎えることをコンセプトに当工房はお仕事をしています。

不動明王像の注文相談の方は気軽に相談してください。

工房 仏師 坂上俊陽

076-207-4672

工房見学は事前にご連絡ください。

2025年

1月

16日

木

仏師が彫り出す木彫りの不動明王像 京都のお客様

今回のご依頼はオリジナルの不動明王像になります。

不動明王の意味や歴史も含め工程順に紹介していこうと思います。最後までご覧ください。

不動明王の歴史

平安時代初期、弘法大師 空海によって唐から伝えられた密教。

その中で五大明王の中心として不動明王が信仰されるようになりました。有名な像に東寺の不動明王像などがあります。

今も多くの方から信仰されています。

お寺様から個人様まで幅広いご依頼があります。

木材に図案を描いていきます。

不動明王の顔は一般的なお顔です。説明しますと。

・目は天地眼(てんちがん)

右目は天を向き、左目は地を向く眼

左目で災いを退け、開いた右目で善を保ちます。

・牙は牙上下出 (がじょうげしゅつ)

右の牙を上向きに、左の牙を下向きに出している。

これは何故かというと

右の牙は上方を向き「上求菩提(じょうぐぼだい)」

「上求」は、さらに上の境地を求めることを、「菩提」は煩悩を捨てた悟りの境地を意味します。

左の牙は下方を向き「下化衆生(げけしゅじょう)」

衆生を教化して救済を意味します。

この点を抑え彫り出します。

叩きのみで荒彫りをし形を出していきます。

本職の場合は出来るだけ形を叩きのみで出していけるかが大事になります。

荒彫りの様子は後ほど動画で載せますのでご覧下さい。

岩坐も彫ります。不動明王の台座は主に2種類、岩坐と瑟瑟坐(しつしつざ)。

今回は岩坐を彫ります。この岩は盤石をイメージし動じない精神を体現化しています。なるべく、荒々しいタッチで仕上げていきます。

さらに詳しく知りたい方は、まとめてありますのでご覧下さい。

火炎光背

この火炎は迦楼羅炎(カルラエン)と言います。

迦楼羅王という仏像が吹いている炎になります。迦楼羅王の顔は鳥の顔をしていることから光背には鳥のクチバシが彫り込まれます。

完成品を見てご確認下さい。

次は剣と縄(羂索)

縄は木彫りだと強度がないので五色縄を使用しました。

左手に持っている縄は、

煩悩や厄災に惑わされ悪い方向へ向かいそうな時、その身を縛り上げても、正しい道へと導く役割。

右手の剣は煩悩や厄災を断ち切ります。

以上の点を踏まえて彫り出していきました。

先ほど説明したように光背の左上や鳥のクチバシがついています。

完成

お客様と図案から相談させていただき、台座、光背、本体、全てオリジナルの不動明王像となりました。

こだわりをお持ちのご依頼をいただくだけあり、実際に会うと、大変丁寧な心の持ち主の方でした。喜んでいただけて、職人冥利に尽きます。ご縁をありがとうございました。

工程動画はこちらになります。よろしければご覧下さい。

誰かにとって特別であればそれでいい。そんな仏様を迎えることをコンセプトに当工房はお仕事をしています。

不動明王像の注文相談の方は気軽に相談してください。

工房 仏師 坂上俊陽

076-207-4672

工房見学は事前にご連絡ください。

2025年

1月

14日

火

不動明王の剣と縄(羂索)の意味

今回は不動明王像の剣と縄についての説明です。

不動明王像は右手に剣、左手に羂索(けんじゃく)という縄を持つのが一般的です。

この剣は決闘する為の武器に見えますが実は違います。

剣は密教法具の三鈷杵の形に象った柄をつけた剣が一般的です。

また仏教では三鈷杵は魔を打ち砕く力を秘め、厄災や煩悩を払う法具として用いられています。

この不動明王の剣も人々の煩悩や厄災を断ち切るものと言われています。

ご依頼を頂いた不動明王の剣も三鈷剣をベースにオリジナルの要素を加えた形になっています。

既製品のものと違う手彫りの一品ものになります。

縄について

羂索(けんじゃく)と言います。

左手に持つ五色の縄です。

なぜ五色なのかというと説は色々ありますが

地上の五大要素「地」「水」「火」「風」「空」を表しています。

地(黄)、水(白)、火(赤)、風(黒)、空(青)に由来しているという説があります。

五大要素をあらわす五輪の塔と同じですね。過去の記事で詳しく説明していますのでよろしければご覧ください。五輪塔についてはこちら

こちらの羂索で煩悩から抜け出せない人を縛り上げてでも救い出します。

不動明王像の忿怒の相は、悪を仏の道に導くという決意の表れで、火炎で煩悩を焼き払い、右手の剣は人々の煩悩を断ち切る、左手の縄は煩悩から抜け出せない人を縛り上げてでも救い出しますと言うことになります。

この様に木から彫り出される仏像一体ごとに沢山の意味が込められています。台座や光背、持物も含めて仏像を拝んでみると沢山の発見があると思います。

工房 仏師 坂上俊陽

076-207-4672

仏像のご依頼や工房見学は事前にご連絡ください。

2024年

12月

31日

火

不動明王像の台座の意味

仏師の坂上俊陽です。

現在、不動明王像の岩座を彫っていますので、そちらについて説明していこうと思います。

・不動明王像の台座は主に2種類。

岩座(いわざ)と瑟瑟座(しつしつざ)に分けられます。

•岩座は盤石(ばんじゃく)ともいい、不動を象徴した堅固な様子を表しています。

岩座の不動明王は大磐石という大きな岩に座っている又は立っています。(ここでは座っている状態を例にして説明します。)

「盤石」の意味は「大きい岩で極めて堅固なこと」

不動明王が固いダイヤモンドのような堅固な大きい岩に座っている状態は人々を救おうという固い意志を象徴しています。

この事から盤石は「非常に堅固で揺るぎない様子

」として日常的に使われています。

もう一つの台座は瑟瑟座(しつしつざ)と言います。

こちらも堅固不動の意味を表しています。

瑟瑟座(しつしつざ)

は、同形の形のものを積上げ、平面も規則正しい凹凸を付けた曲線のない幾何模様という特殊な形。

どちらの台座も不動明王の像がしっかりとした台の上に座っている姿を象徴しており、堅固な力強さと安定感を象徴しています。

不動明王は不動の精神と言われるようにどんな困難にも動じない存在であることを示します。

このような2つの台座が用いられています。

不動明王は名前からも分かるように、台座に座り常に心の迷いがない不動の状態、またすべての人を救うまではその場を動かないという決意を表しているとも言われています。

不動明王は、恐い顔をしていますが、心の迷いや煩悩を取り除き、全ての人を救う慈悲深い仏様です。

2024年

12月

28日

土

仏師 坂上俊陽 年末のご挨拶

年末のご挨拶

今年もお世話になりました。

令和6年は私にとって激動の1年でした。色々あった1年を総括していきたいと思います。

・正月に起きた能登半島地震

子供と公園で遊んでいる時に小さな縦揺れが起きる共にその後大きな横揺れが起きました。

緊急アラームが鳴り津波の警戒連絡が来ていました。あいにく高台にいたので大丈夫でしたが金沢から車で2時間ほどの能登半島は大きな被害が出ていました。

今年は能登の復興支援として仏像の応急処置活動に尽力を尽くしました。

多くの方やお寺様から支援金をいただき活動する事が出来ました。ありがとうございました。

詳しくはこちらをご覧ください。 ブログはこちら

・工房の改装

当工房も地震の被害をうけ工房を少し改装する事にしました。

展示スペースを設け海外の方向けのワークショップも行えるようにしました。

ワークショップの様子

大きな仏像が多く今年は勉強となるような一年でした。来年以降も進行予定なのでInstagramやブログで載せていきます。

・「ときめくニッポン職人図鑑 」混載

子供が職人について勉強できる本。私のお仕事が子供に伝えることが出来て嬉しい限りです。

今年は多くの方のご縁に恵まれ支えられてきた一年でした。

来年はお寺様からのお仕事が多くなります。個人のお客様も含めより一層気を引き締めていきたいと思います。

能登半島地震による仏像の応急処置もこれからも続けていく予定です。

皆さま、今年も本当にお世話になりました。

来年もよろしくお願いします。

良いお年をお迎えください。

坂上俊陽

2024年

12月

25日

水

仏師が彫る木彫りの阿弥陀如来坐像

今回は個人のお客様からのご依頼です。

阿弥陀如来坐像の念持仏になります。

阿弥陀如来とは

人々をあらゆる苦難から救い、極楽浄土へと導くとされています。

念持仏や仏壇に入れるお客様が多いです。

また仏像を見る際に手の形に注意してみてください。手の形ちは二つの指で輪っかをつくるようにします。

釈迦如来坐像は見た目が似ていますが手は輪っかをつくっていません。お求めの際はお気をつけください。

今回、紹介する阿弥陀様の使用する木材は木曽檜になります。

普通の檜と違い木目も細かく質感も良いものになります。木目が荒いと木の線が顔に出ているように見えてしまいます。

実際に木から仏様を彫り出します。正面と側面の輪郭を出します。

使う木材によって刃物と砥石を使い分けることもあります。

檜は刃物をしっかり研ぐ必要があります。

荒彫り

出来る限り、叩きのみで形を出します。小さいのでしっかり固定して彫ることが大事になります。

小さい平のみを使用すると良いです。

台座も彫り出します。

台座は左右対称を意識して彫り出します。細かい工程が多いのでしっかり刃物を研ぎます。

次は光背

透かし彫りになります。

お客様のご要望で故人の好きだったお花を彫りました。

台座と光背を組み合わせて完成。

台座は少しシンプルで光背は花を加えた阿弥陀様が出来上がりました。

出来上がる工程を何度も確認してもらいその都度、あたたかいお言葉をいただきました。きっとお優しい人なのだろうと思いながら仏様を彫っていきました。不思議と仏様も優しい顔になりました。

ご縁をありがとうございました。

出来上がる様子を動画でまとめました、よろしければご覧下さい。

2024年

12月

04日

水

能登半島地震による仏像の応急処置

当工房は半年前から能登半島地震で破損した仏像の応急処置活動をしています。

先月まで穴水町に行っていましたが、そちらは全て終わり、今回は七尾市のお寺様になります。

御住職から許可をいただきましたので、その様子を少し紹介したいと思います。

こちらは地震で破損した仏像の一部。

破損した仏像を見ながら段取りを決めていきます。今回は1人なので要領よく進めていかないといけません。

午後から違う場所の応急処置予定がありますので間に合うように考えていきます。

接着は膠を使います。

膠は後に修理をする際に剥がしやすいので今後のことを考えて使用します。

膠は固形のものを湯煎して刷毛で付け貼り合わせます。その後圧力をかけていきます。

冬場は直ぐに乾いてしまいますので膠を調整していく必要もあります。

また圧力のかけ方も少しコツが必要です。

蓮弁の破損

どこのお寺様も蓮弁の破損がありました。

蓮弁は下から上の方に行くに従って蓮弁の大きさが違いますので大きさを確認しどこの位置につくのかを決め接着していきます。

光背の破損

先端の反りがある光背は、地震でこのような壊れ方をします。他のお寺様では、もっとバラバラになっているところもあり、部品を探すところから始まります。

今回は全て、部品がありました。

綺麗に元通りになってホッとしました。

応急処置待ちの仏様。嬉しそうに見えます。

無事に三体とも元通りになり安置できました。

御住職はこれで年末のお掃除もできるとおっしゃっていました。

ご住職も安堵の表情を浮かべていました。

「仏像の注文、または修理について」

気軽にメールまたは電話で問い合わせ下さい。

工房 仏師 坂上俊陽

〒921-8021

石川県金沢市御影町5−26

(電話)

076-207-4672

2024年

11月

25日

月

仏像の応急処置 能登半島穴水町は無事に終わりました。

こちらは破損した蓮弁の一部です。本来、存在していた部分に取り付けるのですが、そう簡単にはいきません。

他の部分も補強しないといけない状態でした。

破損した台座の一部

2つの台座とも同じような破損の仕方です。

一度、全体を確認し工房のアシスタントさんと、どのように進めていこうか考えていきます。

この方法で行こうと決めますが。。。

想定外の破損も見つかり、もう一度違う方法で進めていくこともありました。

冷や汗が何度も出ましたが工房アシスタントさんが頑張ってくれたので無事に台座も組み上がりました。

完成しました。 仏様も嬉しそうに見えます。

御住職も安堵し喜んでいました。

能登半島穴水町は今年中に全て応急処置が終わりました。

このような機会を得ることができ多くの事を勉強させていただきました。ご縁をありがとうございました。

次回からは七尾にいきます。

「仏像の注文、または修理について」

気軽にメールまたは電話で問い合わせ下さい。

工房 仏師 坂上俊陽

〒921-8021

石川県金沢市御影町5−26

(電話)

076-207-4672

2024年

11月

15日

金

仏師が彫り出す念持仏

今回のご依頼は念持仏です。

平癒の願いを込め、ひと彫りひと彫り想いを込めて彫り出しました。常に触っていただけるように木の材料も変えています。工程動画を最後に載せていますのでよろしければご覧下さい。

今回使う木材の山桜です。毎日、触っていくと味が出てきます。

念持仏はこちらの木材をおすすめしています。

先ずは輪郭を彫り出します。

いつもは木曽檜のお仕事が多いので、少し苦戦しました。小さく硬い木材は固定が難しいので固定用の木をつくって荒彫りをしていきます。

輪郭を出し、叩きのみで形を出します。

今回の木材は硬いのでいつも以上に荒彫りで細部を彫り出します。常に持ち運びできるように壊れにくいデザインになります。足先は壊れやすいのであまり前に出さないようにしています。

この段階でもう雰囲気が出てきます。

次は彫刻刀に持ち替えて細部を仕上げていきます。ここからは細かいので慎重に彫ります。

顔の仕上げが一番緊張します。ほんのひと彫りで表情が変わってしまいます。左右対称を確認しながら彫り出します。

顔の表情も出てきました。今回の顔は少し口角を上げた仏様になります。優しい雰囲気になります。

完成。

白衣観音になります。

この仏様が心の拠り所になっていただけたらと考えるだけで嬉しいです。触っていくと雰囲気が年々変わっていきますので、その点も楽しんでいただけたらと思います。

ご縁をありがとうございました。

作業の様子はこちらのショート動画をご覧下さい。(注意)音楽がついています。

誰かにとって特別であればいい。その様なコンセプトで当工房はこれから出会うお客様にとって特別となる仏様を迎えていきたいと思います。

「仏像の注文について」

気軽にメールまたは電話で問い合わせ下さい。

工房 仏師 坂上俊陽

〒921-8021

石川県金沢市御影町5−26

(電話)

076-207-4672

2024年

11月

09日

土

仏師が彫り出す弥勒菩薩半跏思惟像 中宮寺タイプ

今回は個人のお客様からのご依頼です。

常に拝める念持仏のご依頼もあります。

今回は顔に重点を置いた仏様のご依頼になります。いつもより念入りの工程を踏みます。

また木材によって雰囲気も変わりますので山桜から彫り出す仏様の様子も紹介します。最後に工程動画も載せておきますので、そちらの様子もご覧いただけると嬉しいです。

今回はお客様と相談して木で彫る前に粘土で確認してもらうことになりました。

木彫りは質量を減らしていく工程に対し、粘土は付け足していく工程になりますので少し勝手が変わります。

こちらの粘土も何回も修正しています。

その後、顔だけを山桜で彫り雰囲気を確かめます。趣のある雰囲気が出ます。

木取り

少し木目が流れている部分がありますので木取りで調整していきます。

鋸や叩きのみで輪郭を出しました。流れていた木目も綺麗になっているので安心です。

荒彫りになります。

粘土で形を頭に入れていますのでいつもより彫りやすいです。ただ、檜に比べ硬いのです。

荒彫りが終わったら左右対称などを修正します。細かい部分も彫り出します。

仕上げ

細かい部分も確認しながら細部も彫り出します。山桜は硬いので、光沢が出るので綺麗です。いつもは木曽檜なので違う雰囲気が出てきます。

台座の仕上げ

台座は入り組んでいるので曲がっている彫刻刀などを使用し綺麗に仕上げていきました。

光背の仕上げ

光背は別で差し込むので別々で作り仕上げました。ショート動画に工程を載せていますのでよろしければご覧下さい。

ショート動画

完成

長い間、お待たせしてしまいました。その分、思いも強くお別れが寂しいですが達成感があります。お客様の心の支えになるような仏様になっていただけることを願っています。

仏像彫刻はお時間がかかりますので時間の余裕をもってご依頼していただけると助かります。

誰かにとって特別であればいい。その様なコンセプトで当工房はこれから出会うお客様にとって特別となる仏様を迎えていきたいと思います。

「仏像の注文について」

気軽にメールまたは電話で問い合わせ下さい。

工房 仏師 坂上俊陽

〒921-8021

石川県金沢市御影町5−26

(電話)

076-207-4672

2024年

11月

01日

金

仏師が彫り出す木彫りの本尊 薬師如来立像

千葉県習志野市 習雲山瑠璃光院薬師寺様から本尊 薬師如来立像のご依頼をいただきました。

また開眼法要も行いましたのでその様子も後ほど紹介します。

こちらのお寺様には本尊の秘仏があります。

秘仏とは本来は厨子に入っており一般的に見ることの出来ない仏様です。

そこで本尊をより身近に感じてもらうために御前立仏(礼拝者に見せる像)を迎えたいとご住職から当工房へご連絡がありました。

ご依頼のきっかけは15年前に仏像を納めたお寺様のご紹介です。本当にありがたいです。

御前立仏を迎えるにあたって

どのような形で安置して拝むのかを、ご住職と入念に打ち合わせしました。とても素敵な演出があるので最後に紹介します。

秘仏は金箔の仏像ですが木のままの像を迎えることになります。将来的に金箔を貼ることも考えた彫りをしていきます。

金箔を貼る場合は、まず下地調整をします。その段階で少し像が細くなります。そこで漆塗りをした上で漆で金箔を貼ります。漆が溜まりやすいところは彫刻のラインを出すために1ミリ深くしておくなど考えながら彫ります。また台座、光背、本体など入り組んだ場所は分解して塗る事が出来るようにしてあります。

こうしておくと修理もしやすくなります。

ここからは工程の紹介です

秘仏の大きさを確かめ図案にします。台座、光背、本体など木材を切り分けます。木材は木目の細かい木曽檜です。本体に一番良い部分が来るように木取りします。

叩きのみで木から仏様を彫り出します。

なるべく細かい部分も出していきます。

手は別々で彫り出します。ふっくらと慈悲のある手を。

顔も出していきます。細かい部部は仕上げ用の彫刻刀に持ち替えます。

目を入れるときは緊張します。入念に研いだ小刀を使用します。

こちらは光背になります。細かいので慎重に彫ります。

台座

忠実に再現していきます。透かし彫りは綺麗です。個人的に好きです。

台座、光背、本体を組み合わせて完成

工程はショート動画でまとめました。よろしければご覧下さい。

続き

千葉県習志野市へ行き仏像を安置しました。今回、檀家様やご縁のある方のお名前を書いた巻物を台座に入れました。いつも仏様に守られますように。

無事に開眼法要が終わりました。書きたいことが沢山ありますが長くなるので写真で想像してください。

お寺様の仏像は最後に魂をいれ皆様のお祈りによって完成します。この瞬間に立ち会えたことを感謝しています。

一年前に打ち合わせを開始しようやく完成した像を納めることができ職人冥利に尽きます。

途中で紹介した演出

外からも拝める本尊。真ん中を円にして外からも本尊が拝めるように設計されています。

縁(えん)が繋がってほしいという意味を込めています。

最後にご住職から大切にしていたご縁が繋がって、こうして仏様を納めることが出来たと言ってくださいました。

ご縁をありがとうございました。

誰かにとって特別であればいい。その様なコンセプトで当工房はこれから出会うお客様にとって特別となる仏様を迎えていきたいと思います。

「仏像の注文について」

気軽にメールまたは電話で問い合わせ下さい。

工房 仏師 坂上俊陽

〒921-8021

石川県金沢市御影町5−26

(電話)

076-207-4672

2024年

10月

18日

金

石川県 能登半島地震 仏像応急処置

当工房は能登半島地震によって破損した仏像の応急処置活動をしています。

今回は仏像の修理ではなく国の文化財レスキューの支援の活動になります。

能登半島穴水町の仏像の応急処置も終わりが見えて来ました。

次回は違う町へ行きます。

活動の様子です。

破損している仏像の現状確認をします。

仏像は台座、光背、本体に分かれています。箇所に応じて応急処置する道具や方法も変わります。

現状をチェックし、どのように進めていくかを決めます。

美大生アシスタントにも共有し各自で手順よく進めてもらいます。台座は乾燥時間を多くとりたいので最初に手をつける事が多いです。使用する接着剤は膠になります。

不動明王の台座、光背、台座。

大日如来坐像 こちも破損が多い。

観音菩薩像 こちらも台座の破損が多い。

薬師如来坐像 手の破損と台座の破損。

他に弘法大師像もあります。似たような状況です。

それぞれ各自で手順よく進めていきます。気をつける点や使用する道具や乾燥時間などを共有し逆算して進めていきます。日帰りなので、その日で全て終える段取りになります。

応急処置の様子。

左側に大日如来坐像、真ん中が不動明王像。無事に安置出来ました。

安置する場所が高い所なのでいつも緊張します。

手前に観音菩薩像と薬師如来坐像も安置し完成

奥に弘法大師もいます。見えないですがこちらも無事に完成しました。

仏様が嬉しそうです。

当工房では地震による被害以外の仏像の修理のご依頼も多くあります。ご希望の方は気軽にご連絡下さい。

<工房 仏師 坂上俊陽>

〒921-8021

石川県金沢市御影町5−26

2024年

10月

11日

金

薬師如来立像 千葉県習志野市 本尊

今回のご依頼は秘仏の模刻になります。

秘仏とは厨子に納め本来は見ることの出来ない仏像です。

千葉県習志野市のお寺様から、本尊として皆さんが拝むことの出来る秘仏の模刻像のご依頼を承りました。

秘仏は金箔の像ですが今回は木の状態の像になります。

漆や金箔を貼る前の像をイメージして仏様を彫り出します。金箔を貼ると顔の印象は大きく変わりますので木の状態の仏像はどうなっていたかを想像してつくります。

後に金箔を貼る可能性もあるので、その点も考慮しています。

お寺様と相談しながら図案を描きます。

今回の仏様は台座が特徴的ですね。仏様に髭も描く予定です。

木材は木目の細かい木曽檜で質感も良いです。当工房は機械を使うことが少なく今でも手鋸を使用します。

音がとても心地よいです。後半に動画を載せてありますので是非聞いてみてください。

鋸で切り終わったら叩きのみで形を出します。

叩きのみでしっかりと形を出す事が大事になります。まだまだ顔も叩いて彫り出します。

叩きのみの工程が終わると仕上げ用の彫刻刀に持ち替え、全体の調整をしていきます。

左右対称なども確認していきます。

細かい細部も仕上げ螺髪もひとつひとつ丁寧に彫り出していきます。

光背や台座も組み合わせ確認していきます。

光背や台座の彫刻は、後ほど動画で載せられたらと思います。

眼や髭を描いていきます。

完成

この仏様が多くの方の心の支えとなっていただけたら幸いです。ご縁をありがとうございました。

出来上がる工程をショート動画にしました。

よろしければご覧下さい。

誰かにとって特別であればいい。その様なコンセプトで当工房はこれから出会うお客様にとって特別となる仏様を迎えていきたいと思います。

「仏像の注文について」

気軽にメール又は電話より問い合わせ下さい。

2024年

9月

18日

水

能登半島地震 穴水 仏像の応急処置活動

国の文化財レスキュー事業として能登半島地震で仏像の被害があったお寺様へお伺いしています。

今回は、基本的に修理・修復ではなく応急処置という活動になります。

前回は仏像の本体を中心に処置をしました。今回は台座になります。

台座の一部

八角形の台座は接合しているので、どうしても壊れやすい部分になります。

この部分を先に膠で接着します。

このままでは強度が弱いので補強もしておきます。

ここからは時間を短縮しながら台座の応急処置をしていきます。

アシスタントも場数を踏んできたので大まかな流れを指導したら自分達で考えて動いていきます。

細かな破損部分がありますので台座を分解しながらその都度、破損部分を合わせていきます。

細かい破損パーツが80個ほどありました。

前回、処置をした地蔵菩薩像と両大日如来像も台座にのせました。

台座の下部はまだ接着が終わっていないので補強ラップを巻いてあります。後ほど様子を見にいって取ろうと思います。

こちらに載せていない仏像の応急処置も2体ほどありますが全て終わりました。

お寺様

暑い中、多くの配慮をしていただきありがとうござました。おかげさまで予定通りに進みました。ありがとうございました。

能登復興支援ステッカーについて

こちらの売り上げを仏像の応急処置活動の費用として使わせていただいています。

主に被災地までの交通費(アシスタントの分)になります。

当工房のアシスタントは学生が多く、その活動資金として使っています。

1枚 1000円となります。

問い合わせは気軽にメールでご連絡ください。

誰かにとって特別であればいい。その様なコンセプトで当工房はこれから出会うお客様にとって特別となる仏様を迎えていきたいと思います。

「仏像の修理や注文について」

気軽にメッセージで問い合わせ下さい。

(メール)

(電話)

076-207-4672

・自分で仏像を彫りたい方はこちら 仏師が無料動画で教える仏像彫刻

・工程動画を見たい方はこちら 仏師坂上ユーチューブチャンネル

2024年

9月

03日

火

手のひらサイズの仏様 小さい仏像販売

台座はシンプルで光背がないので本体が際立ちますので宜しければ完成までの様子をご覧下さい。

今回のご依頼

石川県のお客様

仏壇はないのですが床の間に置いて、いつも心静かに拝む毎日を過ごしたいとお話しされていました。

図案を描きました。

ノコギリや鑿で輪郭を出していきます。

この段階でとても良い香りがしてきます。

叩き鑿で形を出してきます。個人的に仏像彫刻の音が心地よくいつも癒されています。

仕上げ

大まかに形を出したら細部を仕上げています。小さい仏像は小さい彫刻刀を使用します。欠けないように細心の注意をはらいます。

台座も同時に進めていきます。蓮弁を一枚一枚仕上げていきます。

本体と組み合わせて完成

動画も合わせてご覧下さい。

誰かにとって特別であればいい。その様なコンセプトで当工房はこれから出会うお客様にとって特別となる仏様を迎えていきたいと思います。

「仏像の注文について」

気軽にメールまたは電話で問い合わせ下さい。

工房 仏師 坂上俊陽

〒921-8021

石川県金沢市御影町5−26

(電話)

076-207-4672

2024年

8月

11日

日

10月26日 本尊 薬師如来佛 開眼記念法要のご案内

当工房で真言宗豊山派寺院 薬師寺さまの本尊の模刻を手がけています。

本尊は秘仏となっており常に見ることは出来ません。そこで参拝可能な模刻仏像のご依頼をいただきました。

10月26日にお披露目会がありますのでよろしければお立ち寄りください。

午前中は法話や開眼供養が行われます。午後からはイベントが開催されます。商店街の秋まつりの日に行うので盛り上がりそうです。

寺院は商店街の中にあります。とても雰囲気の良い場所です。

タイムスケジュールになります。

私も参加予定です。

今のところ午後2時から午後4時の間でワークショップをやる予定です。

【内容】

仏像の木材で自分の箸を作ろう

時間 30分

予約制

ワークショップ以外にも仏像彫刻の相談なども受け付けています。

仏像を彫っているけど分からないからアドバイスが欲しいという方も大歓迎です。

事前の予約連絡をして頂けたら対応します。

この機会にお会いできる事を楽しみにしています。

〒275-0011 千葉県習志野市大久保1丁目17−14

真言宗豊山派寺院 薬師寺

(商店街の中にあります)

最寄駅 京成大久保駅 徒歩3分

予約はこちら

toshiharu.sakagami@gmail.com

2024年

8月

07日

水

能登半島 穴水町 仏像応急処置活動 3

応急処置活動とは

能登半島地震によって破損した仏像を対象にしています。後に修復することを前提とした応急的な方法を施します。

当工房では基本的に合成接着剤は使わず膠(にかわ)を使用して接着していきます。

膠はお湯に浸けると剥がすことができます。そうすることによって分解して修復する事が出来ます。

だいぶ破損があります。他にも破損していたのですが写真は一部になります。

今回も、だいぶ破損があります。他にも破損していたのですが写真は一部だけです。

状態を確認して段取り良く進めて行きます。

移動は金沢駅から特急バスとタクシー移動ですので5〜6時間程しか時間がとれず、この時間で完成出来るように進めます。

こちらのお寺様は真言宗のお寺様ですので立派な大日如来坐像が2体ありました。

胎蔵界と金剛界の大日如来坐像になります。

御住職から写真の許可をいただきました。

破損していた頭部や足がくっつき嬉しそうに見えます。

次回も継続していきます。

2024年

6月

30日

日

能登半島 穴水町 仏像の応急処置

当工房では能登半島地震で被害の受けた仏像の応急処置活動を行っております。国の文化財レスキュー事業。

前回の活動に続き今回も穴水のお寺様になります。

穴水町は海が綺麗で晴れると気持ちが良いです。

実は先週から雨予報が続いていましたが、この日だけ綺麗に晴れ。

仏像の状態を確認しアシスタントと話し合って確認していきます。

破損状態が地震の大きさを物語っていました。

前回、訪れたお寺様の仏像と同じ壊れ方をしていました。

仏像を作る側として強度を考える機会にもなりました。

先人の技術を肌で感じつつ、先人の残した大事な仏様を残し続けていかなければならないと思うばかりです。

綺麗に組み立てることが出来ましたが写真は応急処置の様子だけにしておきます。写真の許可は御住職よりいただきました。

今回、使った膠は少し乾きが遅かったので近くのお寺様に行った際にもう一度、確認出来たらと思います。

読んでいただきありがとうございました。

2024年

6月

27日

木

仏壇に納める仏像 故人のために迎える仏像販売

今回は故人の為に迎える仏像のご依頼です。

今回は薬師如来坐像になります。

一般的には家庭の仏壇に納める仏像は阿弥陀様やお釈迦様が多いのですが、薬師如来像に思い出があるという事でこちらの仏様になりました。大切な方の為に何か形を残してあげたいという気持ちが伝わります。

薬師如来とは

疫病やケガなど、痛みや苦しみから救ってくださる仏様と言われています。

そして左手を前に差し出し薬壺を持つことが多いです。

今回、使用する木材は木曽檜です。日本で古来から愛されているヒノキの中でも木目、質感が最高品です。

当工房でもお勧めする木材です。

荒彫り

木から仏様を彫り出していきます。

大まかな形が出てきました

細かい細部などは刃物を持ち替えて丁寧に彫り上げていきます。

ここまで来ると表情や雰囲気が出てきます。慎重に仕上げていきます。

工程動画はYouTubeショートでまとめております。よろしければこちらもご覧下さい。

誰かにとって特別であればいい。その様なコンセプトで当工房はこれから出会うお客様にとって特別となる仏様を迎えていきたいと思います。

「仏像の注文について」

気軽にメッセージで問い合わせ下さい。

(メール)

(電話)

076-207-4672

・自分で仏像を彫りたい方はこちら 仏師が無料動画で教える仏像彫刻

・工程動画を見たい方はこちら 仏師坂上ユーチューブチャンネル

2024年

6月

15日

土

能登半島 仏像応急処置

能登半島で地震の被害にあったお寺様の元へ行き仏像の応急処置をして来ました。国の文化財レスキュー事業です。

本当は直ぐにでも行きたかったのですが正式な手続きをとり許可がおりるのに時間がかかりました。

今回は穴水のお寺様へお伺いしました。

近くにもお寺様があるのでそちらも次回。

地震で倒れ破損している仏像が多くあり応急処置をさせていただきました。

1日で4体の仏様があり一人では難しいのでアシスタント3名を連れて行きました。

本当は完成写真を載せたい所ですが、控えさせていただきます。

今回の活動では多くの方から支援を頂いた能登支援ステッカーの売り上げの一部を使わせていただきました。

このような活動が出来るのは皆様のおかげです。

ありがとうございました。

2024年

6月

01日

土

金箔の阿弥陀如来坐像

金箔の阿弥陀如来坐像のご依頼

個人のお客様です。金箔の仏像は漆を塗って金箔を貼るのでお時間が彫刻だけの場合と比べて2倍程かかります。

金箔を貼る前の仏像です。

金箔を貼った状態

だいぶイメージが変わります。

顔の雰囲気も変わりました。

金箔は漆で接着していますので耐久性が高くなります。特に傷つけない限り数百年の耐久性が出ます。

そのような理由も含め、お寺様では金箔を貼ることもあります。

工程動画をYouTubeでまとめました。よろしければご覧下さい。

仏像の注文、問い合わせは気軽にご連絡ください。

仏師 坂上俊陽

2024年

4月

13日

土

故人の為に迎える仏像 阿弥陀如来像

今回のお仕事は仏壇に入れる仏像になります。

今回の仏像は故人の為に迎える仏像となりますのでいつもよりオリジナル要素が入ります。よろしければ最後までご覧下さい。

今回も綺麗な木曽檜です。たまに色の違う筋が出てきて彫り直す事もありますが大丈夫そうです。

叩きのみで形を出していきます。この仕事の楽しい所は角材から仏様が出てくる様子を見ることが出来ること。

荒彫りで大まかに形を出しました。木の表面に色斑や筋も出ないようで安心しました。今後、修理が出来るように手は別々で彫ります。

手の彫刻

螺髪(らほつ)も彫り込んでいきます。小さいので慎重に彫ります。

今回のお仕事でオリジナル強い部分になります。故人の方が桜を好んでいたので光背に桜を咲かせます。

台座も丁寧に彫り込みます。

本体と組み合わせ完成

ショート動画はこちらをご覧下さい。

誰かにとって特別であればいい。その様なコンセプトで当工房はこれから出会うお客様にとって特別となる仏様を迎えていきたいと思います。

「仏像の注文について」

気軽にメッセージで問い合わせ下さい。

(メール)

(電話)

076-207-4672

・自分で仏像を彫りたい方はこちら 仏師が無料動画で教える仏像彫刻

・工程動画を見たい方はこちら 仏師坂上ユーチューブチャンネル

2024年

3月

11日

月

水子供養 わらべ地蔵

お地蔵さんの子供の姿になります。顔と体の大きさのバランスを変える事よって幼いお地蔵さんになります。そこはお客様と相談して決めていきます。

笑顔でふっくらと優しい顔にしていきます。

木目の細かい基礎日のを使用します。ここから彫り出していきます。

ノコギリなどを使用し荒彫りで輪郭を出していきます。

大まかに体を彫り出します。

全体的に形を出して細かい所を仕上げ用の彫刻刀で整えていきます。

丁寧にじっくりと仕上げていきます。

完成

冥福を祈り、供養してあげたいと考える方も多いです。

そのような優しい思いを持って当工房にご依頼をして下さいました。

少しでも心の支えになるようなわらべ地蔵になる事を祈って彫り出していきます。

誰かにとって特別であればいい。その様なコンセプトで当工房はこれから出会うお客様にとって特別となる仏様を迎えていきたいと思います。

「仏像の注文について」

気軽にメールまたは電話で問い合わせ下さい。

工房 仏師 坂上俊陽

〒921-8021

石川県金沢市御影町5−26

(電話)

076-207-4672

2024年

3月

04日

月

仏師が彫り出す木彫りの大黒様

今回のご依頼は大黒様です。

大黒様は七福神の一人で五穀豊穣、商売繁盛、学業成就など縁起の良い神様として有名です。

事業をされている方からの注文が多く飛躍の意味を込めて動きを付けたポーズを入れる事が多いです。

踊り大黒天なども人気です。

ご依頼主様は新しい事業に挑戦していこうということで一歩踏み出して小槌を打ち出すポーズになりました。

今回は大まかに工程の紹介をします。

木材は木曽檜です。木目が詰まっているので顔を彫り出す時に優しい表情になりそうです。

荒彫りで形を出していきます。

叩きのみで形を出せるところまで出していきます。顔などの表情も出来るだけ叩いて出していきます。

小槌は別で作って、はめ込みます。おおまかな形が出来ました。

仕上げの工程になります。細部も綺麗に仕上げていきます。

細かい部分も綺麗にして完成となります。

全ての工程動画はYouTubeをご覧下さい。

仏像の問い合わせ、相談は気軽にご連絡ください。

〒921-8021

石川県金沢市御影町5−26

076-207-4672

坂上彫刻

2024年

2月

21日

水

手のひらサイズの観音様

手のひらサイズの観音様:小さな仏像は個人のお客様から念持仏のようなお守り仏としてもご依頼をいただきます。

今回のお仕事は観音様のシルエットや衣を引き立たせます。

光背は無しで台座もシンプルになりました。

シンプルにすると仏様に目がいきますね。台座や光背をこだわるのも良いですが、今回みたいにシンプルにすると仏様が引き立ちます。こちらはお客様と相談したオリジナルのデザインです。

素材は木曽檜。木目の細かいヒノキです。質感も良いのでお客様にも喜ばれます。

ご縁をありがとうございます。

誰かにとって特別であればいい。その様なコンセプトで当工房はこれから出会うお客様にとって特別となる仏様を迎えていきたいと思います。

「仏像の注文について」

気軽に問い合わせ下さい。

2024年

2月

03日

土

仏師の木彫り布袋様の魅力と作り方。手彫りのオリジナル仏像。

今回は当工房のオリジナルの布袋様の彫刻を紹介します。

布袋様(ほていさま)とは

七福神のうちの1人で袋を持った笑顔が印象的です。この袋の中には宝物がいっぱい入っています。

笑う門には福来るという縁起物として良く飾っているお家が多いです。

開運や夫婦円満、子宝、無病息災、商売繁盛、など、さまざまなものがあるといわれています。当工房には様々な思いを持って手彫りの仏像をご依頼される方が多いです。

こちらが当工房のオリジナルの布袋様です。

お客様と相談して決めた図案になります。

早速、彫刻の様子を紹介していこうと思います。この木の塊から彫り出します。

木材は上質な木曽檜を使用します。

木目が細かいので顔の表情が綺麗に出ます。

叩きのみで形を出していきます。ここは大きく木材を彫っていきます。

大まかな形が出て来ました。お客様に確認してもらいオッケーが出たのでここから仕上げていきます。

大きく彫り出したらたら刃物を持ち替えて形を整えていきます。

ここからは木屑の量も少なくなります。慎重に仕上げていきます。

細かいところは刃物をしっかり研いでいきます。

持ち物は別でつくります。今後、破損しても修理しやすくなります。

完成

工程を動画でまとめたのでショート動画をご覧ください。

『お客様の声』

凛々しい。早速玄関にお座りいただきました。主人もびっくりしていました。とても喜んでいます。有難うございました。ご縁に感謝します。

当工房は『誰かにとって特別であればいい』そのようなコンセプトで世界に一つの仏像を彫りだしています。

<世界に一つの仏像販売についての質問はこちらへ 気軽に相談して下さい。

2024年

1月

19日

金

石川県金沢市 仏像の修理

能登半島地震の揺れで破損した仏像の修理をご依頼を頂きました。

破損状態

台座は落下して破損が多い部分があります。光背は無い部分もあり触るとバラバラになりそうです。

破損したパーツが多くあります。

この仏様はご先祖さまが大事にして何代も受け継いでいるようです。

台座は少し本来と違う順番や向きのものがありました。どうするか相談し今の状態で修理することになりました。

一度、分解して綺麗にします。その後、破損した部分を直して組み立てます。

あまり多くは公開出来ませんが綺麗になりました。

お客様も喜んでいただき嬉しい限りです。ご縁をありがとうございました。

問い合わせの際は、メールまたは電話でご連絡下さい。

MAIL:toshiharu.sakagami@gmail.com

TEL :076-207-4672

2024年

1月

12日

金

能登地震復興支援について

震災からの復興プロジェクト

能登半島地震で傷ついた仏像を救う為に私は仏像彫刻の専門家として国の文化財レスキュー活動に従事しています。震災の悲劇に見舞われた仏像は、地域の人々の心の支えです。私は、これらの尊い仏像に新たな命を吹き込み、未来へと繋げていきたいと思います。

『報告』

3月2日

能登半島羽咋市での仏像応急処置活動

能登半島地震からの復興

詳しくはこちらをご覧ください。ブログはこちら

11月24日

能登半島 穴水町へ仏像の応急処置活動が終わりました。次回は七尾になります。

10月18日

能登半島 穴水町へ仏像の応急処置活動

9月18日

能登半島 穴水町へ仏像の応急処置活動

8月3日

能登半島 穴水町へ仏像の応急処置活動

真言宗のお寺様

詳しくはこちらのブログをご覧ください。 → ブログはこちら

6月30日

能登半島穴水町の寺院

仏像の応急処置活動 (前回とは違う場所です)

国の文化財レスキュー事業です。

仏像の破損もありますが、やはり光背の破損はどこのお寺様に行ってもあります。

一つ一つ集めて丁寧に膠で元の状態にしていきます。

無事に納まりホッとしております。次回は8月になります。まだまだ多くの要請がありますので力になれるよう努めていこうと思います。

6月15日

能登半島穴水町の寺院

仏像の応急処置活動がスタートしました。

国の文化財レスキュー事業です。

当工房のメンバーを総動員して取り組んでおります。支援金は美大生スタッフの交通費に使わせていただきました。

ご支援ありがとうございます。

2024年2月4日

皆様から頂いた支援金は輪島の職人さんへ寄付させていただきました。皆様の支援に大変感謝しております。

また、お世話になっている金沢市のお寺へ仏像の修理ボランティアもさせていただいております。同じ石川県民として能登地方の復興を一刻も早くお祈りしております。

復興は長期になりますので、こちらも支援は続けていきます。

2024年1月18日

皆様から頂いた支援金は輪島の職人さんへ寄付させていただきました。

工房が倒壊していたり焼失してしまった方へ微力なが支援させて頂きました。

皆様の支援に大変感謝しております。

2024年1月12日

当工房でチャリティーステッカーを販売します。『祈り わらべ地蔵』

(ステッカーの説明)

祈り わらべ地蔵のステッカー

平穏な日々をお過ごせますよう祈りの思いを込めて販売します。

1000円で販売させて頂き、ステッカーの売り上げを被災している職人さんに寄附致します。

使い道がわからない方はスマートフォンにつけてお守り仏として使用してもらえたら嬉しいです。

微力で、かつ、どれだけのご支持を頂けるものなのかわからないのですが、まずはこちらで少しでも力になれたらと思っています。

能登地区は自然も食も豊かで、毎年何度も訪れ、思い出を作っている大切な場所です。

そんな安らぎの場所が被災し、身近な存在が気落ちしていたり、そこから現場の詳細を知ると、心がえぐられるようです。

東日本大震災では仏像修理のボランティアをさせて頂きましたが、今は現場に行っていい状況ではなく小さい子供もおります。

簡単に身動きがとれない状況で今の自分でも出来ることがないだろうかと思い、微力ですが、こちらの投稿をさせて頂きました。

こちらをお持ちになる方にも平穏な日々をお過ごしになられますよう祈っております。

2024年

1月

09日

火

安否報告

お知らせ

今回の地震に伴い

多くの心配のご連絡を頂きありがとうございました。

大きな揺れと共に所々ものが落ちましたが大きな被害はありません。

能登地方の被災された方へお見舞い申し上げるとともにこれ以上の彼害がないことを祈っております。

2024年

1月

03日

水

仏師が彫る手作りの木彫り梟(フクロウ)

今回のお仕事は梟(フクロウ)です

不苦労=苦労しないという当て字があてられ「福が来る」「苦労がない」などを願った縁起物として好まれています。

今回のお仕事は知り合いからの注文です。

木彫りの梟を送りたい相手がお医者さんの仕事をしています。

相談した結果、本をめくっている感じのカジュアルな梟になりました。

大まかな形どり状態です。

綺麗にして目を入れ刻みを入れます。

こういうデフォルメすることはあまりする事はないのですが可愛らしいのが出来ました。

喜んでもらえると良いな。

2023年

12月

03日

日

仏像修理 富山県のお客様

手を外していきます。破損している手も数本ありました。手を外す時は慎重に行わないと破損するので緊張します。

手は金箔が無いので、新しく貼ります。

金具は錆落としをすると綺麗になりました。ただ破損している部分もあるので修理していきます。

手は新しく金箔を漆で貼りました。

全て取り付けます。仏様が嬉しそうに見えます。

台座と光背は古色仕上げで歴史を残しています。本体も馴染むように少し古色をします。

金箔の千手観音像が引き立ちました。

無事にお寺様に安置することが出来ました。

多くの方の祈りの対象となることを願っております。ご縁を有難うございました。

ショート動画もよろしければご覧下さい。

注文、問い合わせはメールまたは電話でご連絡ださい。

2023年

11月

29日

水

仏像修理 富山県のお寺様

今回は修理のお仕事を説明します。

富山県のお寺様からのご依頼です。

千手観音像と厨子になります。

修理は状態やご依頼主の思いによって仕上がりが毎回変わります。

よろしければ最後までご覧下さい。

まずは現状確認です。

千手観音像は煤で黒くなっています。割れや腕の破損、金具が無い部分もありました。

今回は破損や無い部分を修理し煤も落とします。煤のある状態が良いというケースもありますが、今回は金箔の仏像であるので煤を落とし古色仕上げをしていきます。

なるべく今までの歩んできた仏像の歴史を維持するため、状態の良い部分は残しその雰囲気に合わせていきます。

こちらは厨子。

扉がうまく開かない所がありました。全体的に割れと歪みがあるのが原因でした。金具も劣化していました。

こちらは相談した結果、漆の塗り替えとなりました。内部は黒で金箔の仏像がひき立つようにします。

そして外側は朱塗りです。ただの朱塗りではなくあえて艶を消す艶消し技法を使います。こうすることにより朱色の深みが増して重厚感のある落ち着いた厨子になります。

個人的には漆の艶消し仕上げが好きなので気持ちが高ぶります。

先ずは千手観音像の煤落とし。仏像が傷まない方法を考えていきます。

本を読んだり知り合いに聞いたりしました。貴重な技術を教えていただき感謝しております。

ありがとうございました。

煤を落とすと割れが出て来ました。

こうした部分は新しい木を埋めて漆を塗っていきます。

金具の破損も目立ちます。今回は薄い真鍮なので新しくつくるのが難しいものでした。元の部品を使い修理していきました。

厨子は割れや破損が目立つので解体して修正。

金具も外しました。錆を落とし焼き付けをして綺麗にします。出来る限り元の部品を使います。

2023年

11月

25日

土

毘盧遮那仏 兵庫県姫路市のお寺様

今回のお仕事は兵庫県姫路市のお寺様からのご依頼です。

ご縁に感謝します。じっくり時間をかけて彫り出した仏様の様子を紹介したいと思います。よろしければご覧ください。最後に工程動画を載せておきますので、そちらもご覧ください。

ご依頼の仏像は毘盧遮那仏。びるしゃなぶつと読みます。東大寺の仏様で有名です。

今回の仏様も多くの方の祈りの対象となる事を祈って彫り出していきました。

図案を描きご依頼主と何度もやり取りをし図案を考えていきます。そして丁寧に木へ描いていきます。

木から彫り出す前に木取りをします。

大きい木材から仏様、台座、光背となる場所をイメージして切っていきます。ここから彫り出していきます。その様子は後ほどの動画でご覧下さい。

叩きのみを使い木から仏様を出していきます。一気に形を出していきます。

台座、光背も彫り出していきます。左右対称を意識していきます。

荒彫り後の状態です。だいぶ雰囲気が出てきます。この状態も個人的に好きです。

細かい彫刻を施していきます。光背や台座も。

仕上げの工程です。今回の仏様は螺髪(らほつ)の渦も彫り出していきます。ここが苦労しました。欠けてしまうとその部分だけバランスが崩れるので丁寧に彫り出します。

最後に眼を入れて完成です。

台座と光背を合わせるとこの様になります。

無事に安置出来ました。

多くの方の祈りの対象となることを願っています。ご縁を有難うございました。

【全工程動画はこちら】

当工房への問い合わせ、注文依頼の方はメールまたは電話でお問い合わせ下さい。

仏師 坂上俊陽

2023年

10月

19日

木

念持仏の受注販売 小さい仏像

当工房には小さい仏像から大きい仏像まで様々な注文があります。

今回は小さい仏像です。念持仏と言って仏壇に入れるのではなく個人的に拝む仏様になります。

京都のお客様からご依頼をいただきました。本体のみのご依頼です。

先ずは木材選び 木目の細かい木曽檜を使用します。

顔がどこに来るのか、木目は邪魔にならないか考えることが沢山あります。

それが決まったら木材を加工します。

木から仏様を彫り出していきます。叩きのみの作業です。

今の段階は一気に木材を叩き落としていきます。

荒彫りが終わりました。結構、形を出しておきます。

仕上げの彫刻刀に持ち替えて丁寧に形を出しました。

完成

・お客様からメールをいただきました。

『優しいお顔と優雅な姿、繊細な手の動きに感動しております。毎日拝み毎日見守られて過ごしたいと思っています。有難うございました。』

嬉しいお言葉有難うございます。これから出会うお客様にとって特別となるような仏様を木から掘り出していけたらと思います。

注文、問い合わせは気軽にご連絡ください。

動画で一連の行程を見たい方はこちらをどうぞ

2023年

9月

07日

木

龍の彫刻 オーダーメイド販売 (粘土編)

今回のお仕事は木彫りの龍です。オーダーメイドなので世界に一つのこだわり龍を彫り出します。

今回の龍の構図は複雑なので先ずは粘土でつくります。

木彫りの説明は最後に特別に説明記事を用意していますので最後までご覧下さい。

先ずは顔と手足をつくります。

後ほど針金で胴体とくっ付けます。

粘土でつくるので補強用の心棒が必要になります。顔に差し込み胴体は硬い針金を使用しました。

胴体に肉付けをしていき粘土をのせます。

足や手は針金で縛り付け粘土でおさえます。

大まかな形が出来ました。

ショート動画はこちら

粘土の原型が完成したらいよいよ木彫り編に進みます。

繊細な木彫りの説明を紹介していますので下の画像をクリックして続きのブログをご覧下さい。↓

注文、問い合わせは気軽にどうぞ。

2023年

8月

28日

月

仏像の修理

今回のお客様は海外のお客様です。愛染明王になります。

2023年

6月

05日

月

木彫りのお地蔵様 千葉県のお客様

木彫りのお地蔵様を木から出していきます。前回の続きからです。

荒彫りで形を出していきます。

同時に台座もつくってバランスを確かめていきます。

仏像の台座はパーツでつくっていくことが多いです。

図案を木に描いていきます。ここで綺麗に描かないと仕上がりに影響が出ます。

このようになります。光背は円光背となります。

台座、光背、本体が揃いました。

台座と光背と本体を組み立てます。 小さいので慎重に行います。

完成

動画で見たい方はこちら

2023年

6月

05日

月

木彫りの地蔵菩薩像 受注販売 千葉県のお客様

地蔵菩薩像のお仕事です。 千葉県のお客様。

地蔵菩薩はお地蔵さんと呼ばれ子供を守る仏様として道端に安置されることが多い仏様です。

子供を守るだけではなく苦しみから人を救うと言われています。

他にも、交通安全、水子祈願、子宝、豊作など沢山のご利益があり愛されている仏様です。

自分も毎朝、拝んでいます。当工房に依頼しに来てくださったお客様が頼んで良かったと心から思う仕事をしたいと思います。

出来上がる様子を御覧ください。

今回のお仕事は木目の細かい木曽檜を使用します。

ここから荒彫りをし形を出していきます。

叩きのみで仏様を出していきます。この段階で全体のイメージはを頭に入れておきます。

檜の香りと音が工房に鳴り響きます。

全体の形が出てきました。次は細部の形を出していきます。

続きの投稿は下記の画像をクリックしてください。

2023年

3月

28日

火

北海道札幌市 仏像販売 不動明王像

北海道の札幌市へ不動明王像を納めに行きました。こちらの像になります。

悪を絶ち良い道にに導くことで救済します。憤怒の相を持ち恐ろしい表情をしているとされています。

実際は煩悩を断ち切るよう導いてくれる仏で慈悲深いのです。かわいい子供を然る親のイメージですね。

こちらの不動明王像に魂を入れる為、先ずお寺様へ納めます。

実は、そのお寺様の本尊は自分が手がけた不動明王像です。

お客様は当工房の不動明王像を見て注文を

して下さいました。お寺様とお客様はご近所でした。

更に驚く事にお客様と住職は意気投合し、建築家であるお客様が、このお寺を新しく再建する事になりました。不動明王像が二人のご縁を結びつけ新しいお寺が誕生しました。

不動明王像の紹介は次回のブログで説明します。今回は新しく再建したお寺様の様子。

落慶法要 北海道札幌市北区 惠弘寺(えこうじ)の様子を書いていきます。

・落慶法要とは

お寺の修理や新しく再建した際に行われる儀式になります。

真ん中に当工房で手がけた不動明王像。

木曽檜を使った本堂に天井から光が入ります。その光が仏様を照らしています。入った瞬間に皆さん驚きます。

全国からお坊様が集まり落慶法要を行いました。

実はこちらのお地蔵様も当工房で修理を手がけました。

こちらのお寺様を迎えた様子はYouTubeから御覧ください。

こうして自分が手がけた仏様が多くの方の祈りの対象となる事に感動します。

素敵なご縁をありがとうございます。

当工房は誰かにとって特別であればそれで良い

そのようなコンセプトで多くの仏様を迎えていこうと思います。

仏像の問い合わせ、相談は気軽にご連絡ださい。

2023年

3月

12日

日

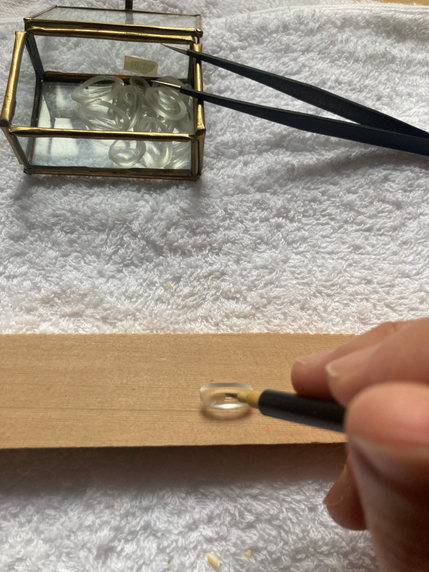

【玉眼入りの仏像】 不動明王像

今回は玉眼の入った仏像を納めますので玉眼について説明します。

仏像の眼の迫力を出す為に水晶やガラスで加工したレンズをはめ込む技法です。

外側から眼を入れるのではなく顔をお面のように切り眼をはめ込む部分をくり抜いて内側からレンズを入れていきます。

眼はレンズの裏側から描き白目は真綿で表現していきます。

文章では分かりにくいと思いますので画像で説明していきます。

雰囲気が一気に変わるので最後までご覧下さい。

不動明王像の顔で説明します。

まだ眼を彫る前の状態

このようにお面の状態になっています。いつの段階で、こうなっているかと言うと彫る前の段階でノコギリで鉋がけして木目を綺麗に合わせておきます。

玉眼を入れるので眼を彫りました。眼の部分はくり抜いた状態です。

手に持っているのが玉眼です。当工房でつくりました。光の反射率によって見る側が動いても仏像と眼が合うようになるのが理想です。

小さいので、そこまで眼が合うかと言えば微妙なところですが、そこはもう少し研究します。

レンズの裏側から眼を描いていきます。

裏側になりますので人で言う黒目から先に描かないと消えてしまいます。

自分はどのくらいの色合いや大きさを確かめたいので一度紙でつくってから描きます。

これで眼は描けたので動かないように裏から固定します。レンズは木屑とボンドでパテを作ってくっ付ける方法が多いです。その際は表の面にパテがはみ出ないように注意が必要です。

最後は裏側から蓋をします。

完成です。見ていただきありがとうございました。

当工房では義眼の技法も出来るのでリアルな眼を入れた仏像もいつかは完成してみたいと思っています。注文お待ちしております。

2023年

2月

17日

金

木彫りの地蔵菩薩像 受注販売 千葉県

仏像の台座をつくっています。

2023年

2月

15日

水

木彫り 大黒様 販売

当工房は仏師が、お客様の要望に応じてオリジナル大黒天を受注販売しています。

・大黒様について

大黒様は七福神の1人で日本では商売繁盛や開運などのご利益で求める方が多いです。

今回のお仕事は踊り大黒といい当工房で考えたオリジナルポーズをとっています。

躍進の意味も込めています。その横にウサギも彫る予定です。

ひと彫りひと彫り思いを込めて木から彫り出していこうと思います。

過去に納めた大黒様を見たい方はこちらをどうぞ。

オリジナルの図案を考えていきます。こちらが図案です。

こちらは仮図案ですので途中で、うさぎのポーズを変えていく予定です。

木彫は良い音が鳴るので荒彫りの様子をショート動画にしました。ご覧ください。

続きも載せておきます、

次回に続きます

当工房では年間の受注数を制限しています。

それは仏様がお客様にとって大切であると同時に当工房にとっても大切なお仕事だと考えているからです。

これから出会いお客様にとって良い思い出となるような仏様を迎えていこうと思います。

当工房のお仕事は現在、インスタグラムやYouTubeで見ることが出来ますのでよろしければ御覧ください。

大黒様の注文、問い合わせもお気軽にどうぞ

2023年

2月

10日

金

念持仏の販売 阿弥陀如来

-

「念持仏」の概要

- 「念持仏」とは何か

念持仏は仏像に入れる仏像と違い個人が身辺に持ち拝むための仏像です。

- 「念持仏」の目的

平癒、願い事、商売繁盛など様々です。

お客様にとって特別な仏様となるようひと彫りひと彫り思いを込めてじっくり木から彫り出します。

- 「念持仏」を使う際のポイント

当工房は樹齢1000年の屋久杉を使用しますので触っていくたびに味が出ます。

- 「念持仏」を購入する際

こちらは月に1体限定ですので、お早めの予約をお願いします。

問い合わせ、注文はメールからどうぞ。

2023年

2月

06日

月

木彫り 虚空蔵菩薩像 受注販売

今回のお仕事は虚空蔵菩薩像です。

この仏様の名前が難しく見えますので説明をします。

まず虚空という意味ですが 何も邪魔するものがなく、全てが存在する空間を示します。蔵は貯蔵という意味です。

この中に無限の知恵と幸福があり、その力を使い人々を救うと言う菩薩です。

今回のお客様も素敵な思いを持って当工房に依頼をしてくださいました。無限の知恵と幸福までとはいきませんがご利益があると嬉しいです。

「受注数を制限」

当工房では年間の受注数を制限しています。

それは、仏様がお客様にとって大切であると同時に当工房にとっても大切なお仕事だと考えているからです。

丁寧に仏様を木から出していきます。

じっくり時間をかけた仏様が木から出てくる工程も見てもらいたいと思っています。(現在はYouTubeはインスタグラムから見ることが可能)

工程はこちらのYouTubeからご覧下さい。

当工房に仏様を依頼する方は何かしら特別な思いをもって訪ねに来てくださいます。

依頼して頂いたお客様の心の支えになれるように少しでも良い仕事が出来るよう励んでまいります。

2023年

1月

20日

金

木彫りの歓喜童子

手が4本あり特徴的な事物を持つ仏様。顔はわらべのような優しいお顔です。

木の塊から彫り出します。

荒彫りでおおまかに出していきます。この段階はブロックごとに彫り出していく感じになります。

事物も丁寧に彫り上げます。

小さいので慎重に彫ります。

荒彫りが終わりました。本当はもう少し彫り出したいところですが今回は小さいのでここで終わりにします。

仕上げをして完成。ありがとうございました。

工程を動画にしたのでお時間があればご覧ください。2分ほどになります。

注文、問い合わせは気軽に相談してくださいね。

2023年

1月

10日

火

屋久杉の念持仏のオーダー販売

屋久杉の念持仏のお仕事を紹介します。

今回のお客様もすてきな問い合わせからオーダーをいただきました。

家に仏壇が無い方ですが、いずれ小さな仏像が欲しいと思っていたところ当工房のホームページに辿りついたようです。

ふとお守り仏を見ていたら優しそうな表情に目が止まり故人を偲ぶお守り仏をお願いしたいと連絡をしてくださいました。

本当に有難いです。

今回の木材はいつもの木曽檜と違い樹齢1000年を超える屋久杉です。滅多に手に入らないのでストックとして手元にあるものを使います。この状態だけで神秘的です。

木目も細かいですね。屋久杉は普通の杉と違って厳しい環境で育つので成長が遅く木目も細かくなります。長い間、厳しい環境で育った木というだけで感動してしまいますね。

今回は弥勒菩薩様を彫り出します。

いつもは、荒彫りで叩いて形を出していきますが、屋久杉の念持仏の場合は丁寧に慎重に彫り出していきます。

その分、お時間が掛かってしまいます。

他にも阿弥陀様の予約もありお待たせして申し訳ない気持ちです。丁寧に仕上げていますので、もうしばらくお待ちください。

完成しました。今回は飾りたいというお話せしたので桐箱も作りました。喜んでもらえるといいな。

ショート動画はこちら ↓

念持仏の注文は少しお待たせしてしまうと思いますが予約希望の方は電話、又はメールで気軽に連絡ください。

2022年

12月

29日

木

木彫りの役行者(役小角)を彫り出します

今回は役行者(えんのぎょうじゃ)のお仕事です

役行者は山へ籠もって厳しい修行を行い悟りを開いた方です。修験道(しゅげんどう)で有名ですね。

今回のお客様は過去に阿弥陀様を納めた事があります。一生大事にすると言って毎日拝んでいるとお手紙を頂きました。嬉しい限りです。

そのお客様から相談のお電話がありました。

修験道(しゅげんどう)を行った際に役行者を知り、像を見て深く感動したそうです。そこで新たに役行者をお願い出来ないかという相談。

シルエット、服、事物などのは明確なイメージがあったので、それに合わせていきました。

鉋がけした木曽檜から仏様を出していきます。

作業工程は最後に動画で載せますので後ほどご覧下さい。

荒彫りで全体的な形だしをします。シルエット、服、事物などのは明確なイメージがあったので、それに合わせていきました。

細かい細部を入れていきます。錫杖や下駄、巻物も彫ります。

細部も出てきました。

眼を入れて完成

「修験道の修行は厳しいけども何処か穏やかな雰囲気にして欲しい」

顔の見本はありましたが表情が少しあいまいな表現でしたので、こちらで意味合いを少し加えていく事に。

辛い事があってもいつかは笑顔になれるようにと思いを込めた顔にしました。

完成までの流れを動画でまとめましたのでよろしければご覧ください。

『誰かにとって特別であればいい』

その様なコンセプトで当工房はこれから出会うお客様にとって特別となる仏様を迎えていきたいと思います。

・年間15体限定 完全予約制の仏像が出来上がる様子を公開しています。

問い合わせ、注文の方はメール又はお電話でよろしくお願いします。

2022年

11月

25日

金

小さい仏像 薬師如来像のオーダー販売

病気の方の為に仏様を迎えたいという優しい気持ちを持ったお客様です。

[オーダー内容]

今回は光背は無しでシンプル台座。本体はデザイン持ち込みの仏様です。シワのラインが綺麗な仏様ですので是非、最後までご覧下さい。

鉋がけしたこの角材に仏様がいるので常に彫り出してあげる感覚です。

大まかに仏様を描いたら彫り出していきます。

図案を描いている状態で360度全方位のイメージをしています。図案は正面一枚だけです。

細かい部分も形を出していきます。

荒彫りで出来る限り形を出します。顔の表情も叩いて出します。個人的には荒彫りの音が好きです。

本当は手をもう少し出したいところですが折れたらやり直しになるのでここで終わりにします。

この段階が終わると仕上げ用の刃物に持ち替えます。

細かいところは沢山ありますが慎重に丁寧に彫ります。

完成が近くなるとお客様が喜んでくれるか考えるだけで楽しくなります。

こちらはショート動画です。

台座も彫ります。画像が多いので省略させていただきます。

完成

お客様と相談して迎えた仏様は自分にとってもかけがえのない仏様です。

独立して13年ほど経ちますが、既製品を売るのではなく注文を受けてからお客様だけの仏様をオーダーメイドで迎えていくスタイルを貫いています。

おかげさまで、それに賛同するお客様の予約が途切れた事がありません。

誰かにとって特別であればそれでいい

そのようなコンセプトで当工房はこれからも仏様を迎えていきたいと思います。

__________________________________

注文、問い合わせは気軽にご連絡ください。

坂上俊陽

2022年

10月

30日

日

阿弥陀如来坐像完成 木彫り仏像

阿弥陀如来坐像が完成しました。お客様と写真やメッセージを入念に繰り返し長い時間をかけて出来た阿弥陀様になります。

モデルとなる仏像を、お客様が見に行って写真を送ってもらう事もありました。本当にありがたいです。

完成するまでに沢山の方が見に来ていました。

この仏様良いですね。自然と手が拝みたくなりますと言って頂ける事も。

今回、シルエットや顔、手はかなり力を入れました。

ありがたい事にお客様から「穏やかなお顔で思索に耽っているような堂々とした像で満足しております。手本と同時に宮内家の護り仏として大事にさせて頂きます」と言って頂けました。

このような、お仕事に携わる事が出来て本当に嬉しい限りです。

また、この仏様を見て問い合わせして頂いた方もおられました。このご縁に感謝します。

本当にありがとうございました。

2022年

8月

14日

日

念持仏の販売 小さい仏像

当工房では念持仏の依頼も多いです。念持仏について説明します。

【念持仏とは]

日常的に身につけたり常に触れることの出来るところに置いたりして拝む仏像。持仏やお守り仏という場合もあります。

【仏壇に入れる仏像との違い】

仏壇に入れる仏像の場合は祖先をお祀りする目的が強いです。念持仏は個人が持つという意味合いが強いです。

【どんな理由で頼む?]

願い事や平癒の願いを込めて。家族が皆、笑顔でいられるように。など思いも様々です。

【戦国時代は武将も持っていた]

豊臣秀吉の三面大黒天、武田信玄の不動明王、真田幸村の地蔵菩薩など個人の想いや願望、信念を叶える為に彫られてきました。

【現代の念持仏の役割】

最近は生活様式も変わり、床の間が無い家も増えています。リビングに置きたい。手元に置きたいなど様々です。お客様に応じてデザインも変わって来ます。そうなると仏壇に入れる仏像をリビングに置くと仰々しくなってしまいます。

台座はシンプルで又は無しで光背のない念持仏にする場合が多いです。(台座や光背があると、取り扱いに困る場合があるからです。)

当工房でよく注文のある念持仏を何体か載せておきます。

樹齢1000年の屋久杉で彫る念持仏

当工房ではお守り仏と言っています。こちらは屋久杉は触っていくと味が出てくるので常に持ち運ぶようとしてつくっています。

こちらは平癒の願いを込めた念持仏です。

持ち運び出来るように少し硬めの山桜で仏様をつくりました。

こちらは家のリビングに置く念持仏ですので光背は無しで台座はシンプルなものになります。

注文や問い合わせはお気軽にお声掛けください。

2022年

8月

03日

水

小さい仏像販売 わらべ地蔵

当工房ではオーダーメイドの仏像を木から彫り出しています。お客様それぞれに思いがあるので、その思いを形にしたいと考えているからです。

お客様と相談して一から図案を考えていきます。

今回のわらべ地蔵は少し装飾がついています。顔は笑顔で心が和むようにと言う依頼です。

わらべ地蔵は童子タイプのお地蔵様になります。何頭身にするかでだいぶイメージが変わります。

わらべ地蔵の図案

じっくり丁寧にわらべ地蔵を木から彫り出します。

叩きのみで形を出していきます。

『ユーチューブショート動画』

完成

お客様にとって特別な仏様でありたい。当工房はそんなお仕事を心がけていきたいと思います。

わらべ地蔵以外の仏像の注文をお考えの方も,気軽にご連絡ください。

自分で仏像を彫って見たい方向けに仏像彫刻のホームページもあります。ご覧ください。

2022年

7月

15日

金

仏壇の仏像の掃除方法 メンテナンス

2022年

7月

10日

日

夏期 学生向け職場体験 短期バイト

当工房は彫刻家・職人の道を考えている学生向けに仕事を体験する機会をつくります。

仕事のアシスタントをしてもらいながら本業のお仕事がどのように進んでいいくかを体験してもらいます。

『実施する理由』

・当工房は美術学生が多く来ます。その際に将来ものづくりで生きていけるかイメージがつかないと言う話は過去に何度も聞いたことがあります。そのような悩みを持つ学生の手助けになることが出来たらと思い実施しました。

『内容』

・基本的に仕事のアシスタントをしてもらいます。木彫刻や下準備など。

『対象』

・やる気のある美術経験者(県内の方を優先させてもらいます)

『日程』

・8月、9月中 平日の短期間 (月・火・水曜日)

『注意』

・メールでお問い合わせ下さい。申し訳ありませんが希望者が多いのでこちらで選考させてもらいます。インスタの方はメッセージでお願いします。

2022年

6月

28日

火

肉髻と螺髪の意味と彫り方

肉髻(にっけい)と螺髪(らほつ)について。

今回は工程の動画も撮っているので細かく解説していこうと思います。

釈迦如来像や阿弥陀如来像などの如来の特徴として「三十二相八十種好」と言うものがあります。これに髪型の特徴が明記してあり仏様を木から出していく際にこの特徴を意識して彫り出します。

・肉髻(にっけい)

画像のように如来像の頭部に盛り上がりがあります。この部分を肉髻(にっけい)と言います。

大日如来は例外で無いのですが釈迦如来、阿弥陀如来、薬師如来などにあります。

この盛り上がりは髪の毛の盛り上がりではなく頭の形が盛り上がった形です。ここに知恵が詰まっていると言われています。悟りに達した証でもあります。

・螺髪(らほつ)

肉髻にあるブツブツした部分が螺髪になります。この一つ一つが渦を巻いています。(画像には無いので、これからその渦を刻みます。)

巻貝のように髪の毛がカールしています。この髪形は、昔のインドの階級の高い人達の髪型に由来していると言われています。

実際に彫っていく様子を動画付きで説明していきます。

大まかに肉髻の頭の形をつくったら螺髪の縦幅を刻んでいきます。詳しくは下の動画をご覧ください。

刻み終わった様子。深めに彫ると立体感が出ます。

次は横幅を刻みます。

四角になるようにしていきます。こちらも詳しくは動画をご覧ください。

次は四角の角を削って八角形にしていきます。

欠けないように丁寧に刻んでいきます。

渦まで彫る場合は少なくここで終わる場合も多いです。

もっと詳しい彫り方を見たい方は当工房のサブサイトで仏像の彫り方を沢山載せていますのでご覧ください。

詳しい螺髪の彫り方も公開しています。

こちら→ 仏師が教える仏像彫刻 (仏師 坂上俊陽 サブサイト)

お客様から相談の多い内容をメールマガジンでまとめました。

2022年

6月

03日

金

仏師がつくる遺骨入れ、骨壷

先日、つくっていた遺骨入れ。

お墓の五輪塔をイメージしています。

意味を理解するとお墓参りする時に一層、故人への思いが深まると

当工房は大切な方を亡くされた方からの仏像依頼が多い。

その際に遺骨入れも一緒に頼まれる事もあります。

今回の依頼はお墓を小さくしたものとして拝みたいという依頼です

お墓の形には、さまざまなタイプがあり今回のイメージになったの

寺院に行けば見る事があると思います。僕が毎日おまいりに行って

五輪塔はもともとは手のひらサイズとして作られ、その中には遺骨

それが日本に伝わった段階で、石材で同じ形のものを作り、それをお

自分も知らなかったのですが元は小さいものだったようです。

「五輪塔の意味」

(話すと長くなるので手身近に要点を説明します。説明不足な点が

五輪と言うので上からパーツごとに意味があります。

お地蔵様が手に持つ宝珠と同じ宝珠形は「空輪」を現します。

その下の半球形は「風輪」

三角形は「火輪」

丸形は「水輪」

四角形は「地輪」

空、風、火、水、地を意味し自然界の5大要素を表しています。

こういうのは漫画の題材としてよく使われたりしますね。

もう一つの意味合いとして5つ全体で人間そのものを表し、人間の

説明しやすいように順番を逆に説明します。

・地輪:肉体

・水輪:血液

・火輪:体温

・風輪:呼吸

・空輪:以上の4つが融合し調和している状態を示します。

五輪塔は人間であると同時に自然界又は宇宙を表している。

そして五輪塔にお経を唱える事によって大切な方を極楽浄土へ往生

大切な方を偲び、亡くなった後の世界を考える文化は今後も大事に

余談ですがこの作品に実は文字が彫ってありますが載せないよう

実は仏教の宗派ごとに意味合いや考え方は少し異なります。

なので宗派ごとに彫る文字は変わってきます。

ショート動画はこちら↓

注文、問い合わせは気軽にして下さい。

仏師 坂上俊陽

2022年

5月

22日

日

木彫りの阿弥陀如来坐像

当工房ではなるべく出来上がるまでの工程を様々な媒体を使ってお客様にお見せしています。Instagram、YouTube、メールなどお客様に合わせて公開しています。

お客様にとって思いのこもった仏様になるように頑張ります。

2022年

4月

29日

金

木材は大切に使わせていただく

長い年月をかけて育った木材を使わせてもらうのだから余った木材も本当に大事に使います。

仏像をつくる時、余った材料は綺麗に鉋がけして次回のお客様の台座や光背の材料にします。お客さんの費用の負担も減らせます。基本的に台座の木材代金は頂かない場合が多いです。

・台座や光背で使えない木材はどうするか?

彫刻刀の持ち手を作ったり

割れていたり彫刻に使えないものは治具や作業台を作る。

薄い木材は漆塗りのヘラとして利用。

大きい板は箱をつくる。

鉋がけした鉋屑でさえも梱包材にします。

長い年月をかけて育った木材を使わせてもらうのだから余った木材も本当に大事に使います。

『誰かにとって特別であればいい』

その様なコンセプトで当工房はこれから出会うお客様にとって特別となる仏様を迎えていきたいと思います。

2022年

4月

16日

土

阿弥陀如来坐像

当工房ではなるべく出来上がるまでの工程を様々な媒体を使ってお客様にお見せしています。Instagram、YouTube、メールなどお客様に合わせて載せています。

阿弥陀如来坐像の荒彫りも終わり中彫りの工程に入ります。

綺麗に研いだ刃物でヒノキを削るととても心地よい音がします。

今回はその様子を動画にしました。

これから出会うお客様にとって特別となる仏様を迎えていきたいと思います。

「仏像の注文や問い合わせについて」

気軽にメールで問い合わせ下さい。

2022年

4月

07日

木

阿弥陀如来坐像を迎える

当工房ではなるべく出来上がるまでの工程を様々な媒体を使ってお客様にお見せしています。Instagram、YouTube、メールなどお客様に合わせて載せています。

今回の阿弥陀如来坐像もオーダーメイドなので、なるべく工程を見ることが出来る様に動画を公開しています。

初めは大まかに形を出していくので力を入れて叩きのみで形を出していきます。

なるべく叩きのみで形を出せるところまで頑張っていきます。

問い合わせ、相談は気軽にして下さい。

2022年

3月

28日

月

阿弥陀如来坐像を迎える

今回は参考資料の仏様があり、その仏様に顔やシルエットを似せて欲しいという依頼です。

今回は幅が大きい仏様ですので寄木造りという方法で木をくっ付けていきます。

木材は木目が細かく質感の良い木曽檜を使用しました。

2022年

3月

17日

木

仏像修理 地震による破損

お寺様から預かった仏像です。

修理依頼

仏像の手や足が折れていたりなくなっていたりするので新たにつくって修理して欲しいというお話しでした。

仏像の手や足の破損は地震が起きた時に倒れて破損する事が多いです。そんな依頼も来ます。

先人の仏師のお仕事は修理の事も考えてつくられていますので手を外し、新たにつくり修理することが出来ます。

その際に先人の仏師の腕の良さを肌で感じることもあり身が引きしまる思いになります。もっと頑張らないといけないと思います。

修理工程も載せたかったのですがお時間が無かったのでこちらの写真を載せておきます。

綺麗に修理が出来ると嬉しい気持ちになります。

2022年

3月

06日

日

水子供養の木彫りお守り仏

今回は、水子供養のお守り仏の依頼です。

少しでもお客様の気持ちが安まるのであれば嬉しいです。

大切に仏様を迎えていきます。

今回の木材は木曽檜です。檜の中でも木目、質感が最高です。伊勢神宮でも使われている神聖な木材です。

大まかに形を出していきます。木曽檜は質感が良いです。お客様のイメージに合わせて顔を出していきます。

誰かにとって大切な仏様。そんな仏様を迎えていきたいと思います。

2022年

2月

27日

日

小さな 仏像販売 大日如来像

今回のお仕事は手のひらサイズの小さな大日如来像です。

『オーダー内容』

・仏壇に入れたいので15センチ以下にしたい。

・台座と光背はシンプルだが本体の顔をお客様のお好みで仕上げる。

小さいので細かい細工が大変です。

入院中の祖母に見せたいとお客様が言っていました。そんな言葉を聞くと一段とやる気が出ます。

こちらが完成した写真です。

よろしければ動画も一緒に見てください。

注文に関して

現在は、お仕事の予約が入っていますので待ってもらうことになりますが、問い合わせは嬉しいです。気軽に声をかけてください。

坂上

2022年

1月

30日

日

職人は当たり前の事を丁寧に出来るかが大事

職人は、当たり前の事を毎日、丁寧にできるか。

簡単そうに聞こえるけど、それが本当に難しい。

根気が必要になります。

まず、あたりまえのように出来るまでに3つの段階がある。

1知っている

2出来る

3あたりまえのように出来る

1

知っている

何かを始めるには知らないと進まない。これは説明しなくても学校で経験していると思う。

2

出来る

教えてもらったら出来るようになる。

3

あたりまえのように出来る

これは2の出来ると勘違いしてしまうが実は違います。

あたりまえのように出来るという状態になる前に「出来る」というプロセスがある。そのプロセスを疎かにしてしまう。

出来るに戻って何回もやらないとあたりまえのように出来るにはならない。

何度も何度も丁寧に繰り返し継続していく

丁寧に生きましょう。

2021年

12月

30日

木

木彫りの観音菩薩像を迎える

前回の荒彫りの続きです。

出来上がるまでの様子を動画にしました。よろしければご覧ください。

仏像をお考えの方、問い合わせは気軽にしてください。

2021年

12月

25日

土

木彫りの観音像を迎える

観音様はお守りとして飾るように頼まれる方も多いですね。

荒彫りで形を出していきます。

2021年

12月

21日

火

不動明王の台座

台形の木材を額縁のようにつくり積み重ね、立面中央がしぼられた形にしたもの。

磐石 ばんじゃく を象徴しています。

2021年

12月

02日

木

木彫りの歓喜童子 仏師 坂上俊陽

今回のお仕事は、ほとんど自分がやりますが、鉋がけなどは女性弟子が手伝ってくれます。

頑張ります。

ご縁をありがとうございました。

注文相談は気軽にして下さい。ありがとうございました。

2021年

11月

22日

月

小さい大日如来像 販売

ようやく大日如来像の完成です。今日、有難いことに小さい大日如来像を注文したいという問い合わせがありました。嬉しい限りです。ありがとうございます。ホームページにない大きさやデザインも気軽に問い合わせして下さい。

本体の方も完成しました。

形も大きさ、デザインも全てオーダーメイドです。

台座はお客様と相談して高さを低くしました。本体を大きくしたいという意見が多いので、小さくする場合が多いですね。

完成しました。光背はシンプルなデザインとなりました。

ご縁をありがとうございました。オーダーメイド仏像をお考えの方は気軽にお問い合わせください。

坂上

2021年

10月

31日

日

オーダーメイド仏像 大日如来像

2021年

10月

20日

水

故人の為に迎える釈迦如来像

故人の為に迎える仏様です。旦那様を亡くされ、その人の為に迎えたいという優しい気持ちを持ったお客様です。

光背には当工房オリジナルの螺鈿光背を使用しています。

動画で出来上がる様子を公開していますのでよろしければ見て下さい。

2021年

7月

30日

金

木彫りの不動明王像 神奈川県川崎市

不動明王の火炎光背になります。不動明王の光背は迦楼羅王の迦楼羅炎になります。よく見たら鳥のくちばしが入ります。荒彫りをしていきます。

火炎の形ができました。上部に鳥のくちばしが入りました。火の鳥みたいです。

前回の台座と組み合わせるとこうなりました。

次回は不動明王像の荒彫りになります。

2021年

7月

28日

水

不動明王像を迎える 神奈川県川崎市

今回、お仕事を頂いた仏像は不動明王像です。お客様と相談しながら図案を考えていきます。こちらは本体の大まかな形どりの様子です。

台座から彫っていきます。

お不動さんがのる像は色々決まりはありますが岩の質感を出していこうと思います。

波のイメージと岩のイメージを組み合わせた岩座になりました。

2021年

7月

15日

木

石川県金沢市 仏像修理

今回は仏像の修理です。おかげさまで沢山の仏像の修理、修復依頼が来ます。今回は金沢市のお寺様の仏像の修復です。

基本的には新品の状態にするのではなく、今までの歴史を残しつつ修復していきます。

台座や光背、本体がバラバラになっていたので漆で補強して金箔を貼り、古色仕上げをしていきました。

完成です。一連の修理動画もご覧ください。

修理ものお問い合わせも気軽にして下さい。

2021年

7月

14日

水

福岡県 仏像販売 阿弥陀如来像

福岡県のお客様から注文をいただいた阿弥陀如来像です。

大切な方を亡くされ故人の為に迎える仏像です。

台座には形見を入れました。

こうして蓋を作って嵌め込みます。形見のものは見せれませんがこのような形になります。

仏様の顔もお客様のイメージに合わせてふっくらとしています。

木材は木曽檜なので質感も木目も細かいです。

完成です。動画も作ったので宜しければ見て下さい。

仏師によるオーダーメイド仏像を注文したい方は気軽に連絡してもらえると嬉しいです。

2021年

5月

14日

金

福岡県 阿弥陀如来像の仏像販売

今回のお仕事は故人の為に迎える仏様です。大切な方の為にお願いしたいという注文が多いです。そんな気持ちを仏様の形にしていけたらと思います。

当工房は年間15体限定の受注制仏像です。

お客様にとって特別な仏様であるように当工房にとっても特別な、お仕事として、じっくり向き合っていきたいからです。

今回のお仕事は阿弥陀如来像です。

『阿弥陀如来像は無限の光明で人々を救う仏様です。故人の方を極楽浄土にいけるようにという願いを込めて注文される方も多いです』

お客様と打ち合わせをしながら仏像の図案を考えていきます。途中工程の図案。

優しい顔にしてほしい。形見のものを台座に入れたいなど思いが沢山詰まっています。

とてもやり甲斐があります。

質問が多いのですが、当工房の注文の流れです。この様に仏様を迎えていきます。

国産の木曽檜で仏様を木から出していきます。

木曽檜は檜の中でも木目が細かく質感全てが最高です。貴重な材料を使わせてもらっていることに感謝して仕事をしていきたいと思います。鉋がけです。

鉋がけして綺麗にしました。本当に良い木材です。

ここから仏様を出していきます。

出来上がる様子をYouTubeで公開していますのでよろしければご覧ください。

これからも当工房はお客様にとって特別な仏様を迎えて行こうと思います。

福岡県のお客様は当工房ではとても多いです。このご縁に感謝しています。

注文、問い合わせは気軽にご連絡下さい。

2021年

5月

13日

木

大日如来坐像の仏像販売 和歌山県

今回のお客様は趣味で仏像をつくっている方です。お寺さんや家に飾っているようです。自分が納めた仏像が祈りの対象となります。その時の思いが忘れられず今度は自分の守り本尊の仏像を仏師にお願いして自分の為に迎えたいというお話しを頂きました。本当にありがたいです。

大日如来像の光背の細工も終わり、いよいよ彩色です。

今回は淡彩色です。木目を生かした彩色になりますので、あまり濃い色にはなりません。使うのは岩絵具です。

目止めを二回して岩絵具を塗り重ねていきました。

こちらが完成品になります。

彩色の材料や色合いも全てオーダーメイドでつくりました。サイズや顔の雰囲気までオーダー出来ますので仏像をお考えの方は気軽に相談して下さい。

2021年

4月

17日

土

和歌山県仏像販売

2021年

3月

26日

金

仏師の仏像販売 和歌山県のお客様

今回のお仕事は木彫りの大日如来像の注文です。

彫刻仲間の今井君と材料屋さんへ

- Twitterのメッセージを読み込み中