2025年

3月

28日

金

外国人彫刻家のための特別プログラム:日本の伝統に触れる彫刻レッスン

日本の伝統技術を学びながら、彫刻家として新たなスキルを身につけたい方に向けた、特別なプログラムをご紹介します。経験豊富な仏師から直接教えを受け、日本の技術を体験していただけました。

**道具作り体験 (2日〜5日):**

鍛冶屋さんでつくった鋼で自分だけの彫刻道具を作り上げます。自分の手で作る道具の魅力をぜひ味わってください。

**鉋(かんな)の調整 (3日〜5日):**

日本の伝統的な鉋を完璧に調整し、最高のパフォーマンスを引き出します。この技術を身につけることで、彫刻の精度と効率が格段に向上します。

**仏師直伝の彫刻技術 (7日):**

仏師から、わらべ地蔵の彫り方を学びます。伝統技術の奥深さを感じながら、繊細で温もりのある彫刻技術を体験してください。

**多彩な彫刻レッスン:**

多様な彫刻スタイルに挑戦することで、自分の創造性をさらに広げます。

2025年

3月

26日

水

日本の仏師によるオーダーメイド彫刻:あなただけの繊細な木彫り龍を提供します

今回のブログでは仏師がどのように木から彫り出すのか、そのプロセスを説明をしたいと思います。

そして最後に制作工程を納めた特別な動画おご用意しました。どうぞ最後までご覧下さい。

「複雑な美しさに挑む、木曽檜の龍彫刻」

今回の彫刻の最大の魅力は、何と言ってもその複雑なポーズにあります。絡み合うようなデザインは一歩間違えれば木が折れてしまうほど繊細でありながらも、その中に力強さと優美さを宿しています。そのため、強度を考慮しながら、ひとつひとつの手順を慎重に進めていきます。 強度やバランスを確かめる為に一度、粘土で原型を作りました。龍の原型ブログ。

使用する木材には、高品質で知られる木曽檜を使用。日本の伝統的な木彫り技術を駆使し、木のぬくもりを活かした彫刻が完成します。

「これが私の手仕事を支える道具たち」

彫刻の工程で活躍するこれらの道具は、それぞれ用途に応じて使い分けます。

これだけ揃っていても、時には足りない刃物が出てくることもあります。そんな時は、鍛冶屋さんに相談して特別に専用の刃物を作っていただいています。

道具へのこだわりは、作品をさらに美しく仕上げるための大切なプロセスの一つ。選び抜いた道具と新たに作られる刃物が、彫刻の世界を広げてくれます。

最初の工程では、木材をノコギリで一つ一つ丁寧にブロックごとに切り落としていきます。この段階では、素材そのものの特性を見極めながら、後の作業に最適な形を整えるのがポイントです。

2025年

3月

25日

火

仏像の修理―石川県のお客様からのご依頼

長年、仏壇に納められた仏像の折れた手を見ては、心を痛めていたというお客様。私の工房を見つけてくださいました。

折れた手の部分には過去に一度接着した痕跡がありました。そのため、まずは丁寧に削り整える作業から始めました。(写真を撮り忘れていました)

そして木目をしっかり合わせ、綺麗に修理します。最後に色を調整し、古色仕上げを施します。仏像が本来の姿を取り戻しました。

事物を持たせ完成です。

仏像を通じてお客様の心をも癒し、そして新たなご縁を結ぶお手伝いができたことを大変嬉しく思います。これからも伝統と技術を生かし、大切な存在を未来へ繋ぐお手伝いを続けてまいります。

仏像の修理の問い合わせも気軽にご相談下さい。

仏師 坂上俊陽

〒921-8021

石川県金沢市御影町5ー26

076−207−4672

工房見学は事前にご連絡ください。

2025年

3月

17日

月

仏師の手彫りわらべ地蔵

この度、木彫りのわらべ地蔵のご依頼をいただきました。

一体一体に心を込め見る人の心が安らぎ、優しく癒されるようなわらべ地蔵を彫り出したいと思います。

木の中から生まれる穏やかな表情と温かみが皆様の日々に寄り添えますように。

手彫りの仏像は、何世代にもわたって受け継がれてきた技術や文化を反映しています。

その彫刻は、仏師が長年の修行と経験を重ねて得た技術になります。私も20年の経験を積んでいます。

300本以上の鑿と彫刻刀

20年経つと色も変わってきます。大きい仏像も小さい仏像もこちらの道具を使用します。

木曽檜の木材に図案を描く

木に直接、わらべ地蔵を描いていきます。この線によって、わらべ地蔵の柔らかな表情や、純粋な姿がここで形を持ち始めます。

荒彫り

2025年

3月

08日

土

彫刻家・作家の技術レッスン: 20年の経験と実績に基づく指導

特に彫刻刀に対して深い関心を持っています。さまざまな種類や使い方について、興味深く質問をしながら学びを深めています。彫刻刀の技術を習得することで、彼の彫刻作品にも新たな風が吹き込まれることでしょう。

鉋(かんな)についても熱心に勉強しています。鉋の使い方やメンテナンス方法を学び、その技術を自身の作品に活かそうとしています。伝統的な工具に対する彼の探究心は見事です。

このように、フランス人彫刻家との交流を通じて、異文化の技術交流が行われています。彼の情熱と努力は、私たちの工房に新たな風をもたらし、技術継承の素晴らしい一例となることでしょう。

2025年

3月

04日

火

能登半島地震 震災からの復興:能登半島仏像応急処置プロジェクト

地震被害の仏像応急処置―能登半島での文化財レスキュー活動

地震の被害を受けた能登半島。多くの被害を受け、お寺様も多くの被害を受けています。

特に心を痛めたのは、歴史ある仏像が傷つき、倒壊した光景でした。

仏像は単なる芸術品ではなく、地元の人々の心の支えとなる存在です。その仏像を再び甦らせるため、私は国の要請を受け文化財レスキューという仏像の応急処置活動をしています。

台座を手に持つと多くの部品が外れていることに気がつきました。

ひとつひとつ丁寧に分解し昔ながらの接着剤である膠を使い、応急処置を進めました。

本体や光背も丁寧に仕上げていきます。

本体は足が破損していることが多いです。

台座、光背、本体も無事に納まりました。仏様も嬉しそうです。御住職もお喜びでした。

2025年

3月

01日

土

Instagram(インスタグラム)アカウントについて

当工房のメインアカウントに不具合が起き一旦休止中になっています。(Facebook も含む)

現在、対処中になります。

新しいアカウントを用意しましたのでお手数ですがこちらの方をご覧ください。

新企画のフランス人彫刻家弟子入りアカウントもつくりました。

2025年

2月

22日

土

【専門の仏師が解説】不動明王とは?由来やご利益。祀り方。仏像を購入する前に注意する事など。

この記事は専門の仏師が不動明王について詳しく解説します。仏像を買う前に注意する事もまとめていますので最後までご覧ください。

【不動明王とは】

-

名前の由来は「動かざる者」。真言密教の最高仏と位置づけられる大日如来の成り代わった御姿です。

-

優しく諭すだけでは救えない人の悪心を改心させるために忿怒の姿で現れたものであり煩悩と迷いを断ち、すべての人を救うと言われています。

【ご利益】

-

除災招福、病気平癒、疫病退散、身体健全、家内安全、などの現世利益

-

災いを絶ち苦しみから救う

- 怨敵調伏、必勝祈願、出世、商売繁盛

【祀り方】

・個人宅の場合は仏壇や床の間に置く場合が多いです。リビングに置く場合は専用の厨子や入れ物を用意すると良いです。

神棚に置いても良いか?

基本的に神様を祀る場なので一緒に安置する事はオススメしません。

・仏壇以外の場所に置く場合

木彫りの仏像はエアコンの風や直射日光が当たる場所は避けて下さい。木が割れる恐れがあります。

【仏像の手入れ 掃除方法】

仏像の掃除は、ぬれタオルで拭くのは厳禁です。

柔らかい筆や刷毛、布などでほこりを払うのが基本です。

こちらで説明しているのでよろしければご覧ください。

【お供えもの】

仏壇に納める場合はお供えを用意する場合が多いです。

仏教のお供えは、線香、花、ろうそく、水、食べ物の5種類が基本です。

榊ではなくお花を供えます。

【仏像を購入する際の注意点】

市場に出ている木彫りの仏像は大きく分けて3種類

1、海外製の大量生産の仏像

2、海外製の職人が彫った仏像

3、日本の職人(仏師)が彫った仏像

基本的に価格は1 <2 <3の順で高くなる場合が多い。

(3が若手の職人だったり、2に仲介業者が入ると2の方が高くなる場合も。)

大量生産の仏像は数万円で買える仏像が多く日本の仏師の仏像は海外の大量生産の仏像と比べると5〜10倍になってしまう事もあります。

手彫りの場合は小さくても1ヶ月ほどかかる為、どうしても価格がそうなります。

安くしてしまうと生活が出来なくなってしまいます。ご理解のほどよろしくお願いします。

海外製の仏像は既製品に対し仏師の仏像は一からつくるので、顔やデザインのイメージに合わせる事が可能な場合が多いです。

インターネットで検索すると海外製の大量生産の仏像が多く出て来ますので、その点も踏まえて自分がどのような仏像を購入したいかを考えてから検討すると良いです。

2025年

2月

20日

木

仏像と数学的な美しさについて

Spotify ポッドキャスト番組「サイエンマニア」

エピソード「仏像彫刻の世界を聴く!数学的美しさと歴史〖仏師 前編〗#148」のラジオ収録をしました。

仏師や仏像彫刻の世界に焦点を当て、その仏像の美しさや数学的な比率、歴史についてお話ししています。

具体的には、仏師の技術や仏像に込められた数学的要素を解説。

(例)

当工房で多く使う仏像の比率は髪の生え際10分割の比率。

手の大きさや体の位置も比率で出していきます。

西洋で使われていた黄金比に対し日本で昔から使われていた白銀比。

白銀比(しろがねひ)とは、縦横の長さの比率が「1:1.414(5:7)」の比率で日本人が好む美しさの比率として知られています。

それぞれの美しさが活かされる場面で使われています。仏像全体や顔などにこの比率を組み入れることもあります。

詳細な内容については、直接エピソードをお聴きください。

エピソードへのリンクはこちらです。

(注意)初めてSpotify を聞く方、自動再生機能があるので停止ボタンを押さないと音が止まらない場合があります。しっかりと停止ボタンを押して下さい。

2025年

2月

08日

土

木彫り 浄土の六鳥のご依頼

今回のご依頼は浄土の六鳥。

白鶴 びゃっこう

孔雀 くじゃく

鸚鵡 おうむ

舎利 しゃり

迦陵頻伽 かりょうびんが

共命の鳥 ぐみょうのちょう

の六鳥です。

また完成しましたら公開したいと思います。

仏像以外のお仕事もご依頼を受け付けております。気軽にご連絡下さい。

仏師 坂上俊陽

2025年

2月

06日

木

木彫り用木材 仏像彫刻

仏像の木材はどのような木材が良いのか相談がよく来ます。

ホームセンターで買って後で後悔したという話しも多いです。

木材の目利きはなかなか難しいところがあります。

個人的には木目が細かく質感の良い木曽檜。また針葉樹で柾目の木目をお勧めしています。その他の木材で、楠、桂、山桜、イチイ、青森ヒバ、カヤなども使う事もあります。

今回はヒノキに限定して説明していこうと思います。

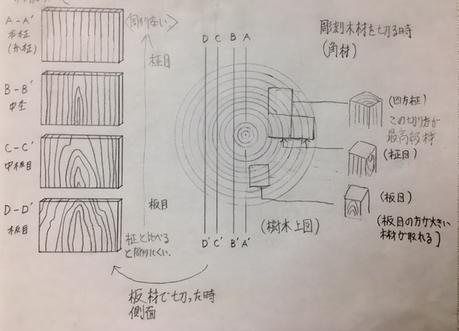

<まず木材は極端に言うと柾目と板目がある>

・柾目とは真っ直ぐに木目が出ている木材です。

柾目は板目と比べて彫りやすい。

・板目とは木目が平行になってない。山形や波形の木目の模様が出ます。この模様が顔に出ると見た目が悪くなります。工芸の場合は木目を利用して彫る場合があります。

では、どのように木を切ると木目が変わるのでしょうか?

手書きで申し訳ありません。図で説明します。

図で分かるように柾目で切ると長い材料がとれなくなります。

その分、少し高価になります。マグロで言う大トロの様な所です。

では普通のヒノキと木曽ヒノキの違いは?

木目の幅と質感が全く違います。また色ムラが少ないので見た目も良いです。写真で確認して下さい。

木目が細かい方が密が詰まっているので彫りやすくなります。写真でわかるようにふつうのヒノキですと少し茶色のむらが出てしまいます。

<他に注意する事>

・木材を使う方向

立っている木を輪切りにした部分を木口といい、その部分は

・木材の節や木目

木材に節があると、その周りは彫刻が難しくなります。また、それ

また木目が極端に斜めに流れていたりするのも彫りにくいです。

2025年

2月

02日

日

仏像の台座 八角框(かまち)の作り方

今回は框(かまち)の紹介です。

仏像の台座の一番下部の部分になります。

この部分は乾燥して反りが出ない木材を使う事が大事になります。

個人的には框用の木材は前もって切って乾燥させておきます。

家でよく使わられる框とは一般的に家の玄関に使われる部分です。

玄関框(げんかんかまち)とも言います。

玄関と中を区別するために設けられた横木の段差のことです。

仏像の台座としては仏像を支える要としての意味が強く一番下に付きます。

今回はお寺様の台座ですので綺麗な柾目を使用します。八角形の台座にするので台形を8個用意してつくります。

こちらの木材は木曽檜です。

8個合わせても木目が揃うように組み合わせていきます。

台座の内側にも溝を彫り込む。

大きい台座の場合は内部に補強をしておかないと地震が起きた際に必ず後でバラバラになります。

過去に東日本大震災や能登半島地震で仏像の応急処置に行った際に必ず破損していました。

2025年

1月

16日

木

仏師が彫り出す木彫りの不動明王像 京都のお客様

今回のご依頼はオリジナルの不動明王像になります。

不動明王の意味や歴史も含め工程順に紹介していこうと思います。最後までご覧ください。

不動明王の歴史

平安時代初期、弘法大師 空海によって唐から伝えられた密教。

その中で五大明王の中心として不動明王が信仰されるようになりました。有名な像に東寺の不動明王像などがあります。

今も多くの方から信仰されています。

お寺様から個人様まで幅広いご依頼があります。

木材に図案を描いていきます。

不動明王の顔は一般的なお顔です。説明しますと。

・目は天地眼(てんちがん)

右目は天を向き、左目は地を向く眼

左目で災いを退け、開いた右目で善を保ちます。

・牙は牙上下出 (がじょうげしゅつ)

右の牙を上向きに、左の牙を下向きに出している。

これは何故かというと

右の牙は上方を向き「上求菩提(じょうぐぼだい)」

「上求」は、さらに上の境地を求めることを、「菩提」は煩悩を捨てた悟りの境地を意味します。

左の牙は下方を向き「下化衆生(げけしゅじょう)」

衆生を教化して救済を意味します。

この点を抑え彫り出します。

叩きのみで荒彫りをし形を出していきます。

本職の場合は出来るだけ形を叩きのみで出していけるかが大事になります。

荒彫りの様子は後ほど動画で載せますのでご覧下さい。

2025年

1月

14日

火

不動明王の剣と縄(羂索)の意味

今回は不動明王像の剣と縄についての説明です。

不動明王像は右手に剣、左手に羂索(けんじゃく)という縄を持つのが一般的です。

この剣は決闘する為の武器に見えますが実は違います。

剣は密教法具の三鈷杵の形に象った柄をつけた剣が一般的です。

また仏教では三鈷杵は魔を打ち砕く力を秘め、厄災や煩悩を払う法具として用いられています。

この不動明王の剣も人々の煩悩や厄災を断ち切るものと言われています。

ご依頼を頂いた不動明王の剣も三鈷剣をベースにオリジナルの要素を加えた形になっています。

既製品のものと違う手彫りの一品ものになります。

縄について

羂索(けんじゃく)と言います。

左手に持つ五色の縄です。

なぜ五色なのかというと説は色々ありますが

地上の五大要素「地」「水」「火」「風」「空」を表しています。

地(黄)、水(白)、火(赤)、風(黒)、空(青)に由来しているという説があります。

五大要素をあらわす五輪の塔と同じですね。過去の記事で詳しく説明していますのでよろしければご覧ください。五輪塔についてはこちら

こちらの羂索で煩悩から抜け出せない人を縛り上げてでも救い出します。

不動明王像の忿怒の相は、悪を仏の道に導くという決意の表れで、火炎で煩悩を焼き払い、右手の剣は人々の煩悩を断ち切る、左手の縄は煩悩から抜け出せない人を縛り上げてでも救い出しますと言うことになります。

この様に木から彫り出される仏像一体ごとに沢山の意味が込められています。台座や光背、持物も含めて仏像を拝んでみると沢山の発見があると思います。

工房 仏師 坂上俊陽

076-207-4672

仏像のご依頼や工房見学は事前にご連絡ください。

2024年

12月

31日

火

不動明王像の台座の意味

仏師の坂上俊陽です。

現在、不動明王像の岩座を彫っていますので、そちらについて説明していこうと思います。

・不動明王像の台座は主に2種類。

岩座(いわざ)と瑟瑟座(しつしつざ)に分けられます。

•岩座は盤石(ばんじゃく)ともいい、不動を象徴した堅固な様子を表しています。

岩座の不動明王は大磐石という大きな岩に座っている又は立っています。(ここでは座っている状態を例にして説明します。)

「盤石」の意味は「大きい岩で極めて堅固なこと」

不動明王が固いダイヤモンドのような堅固な大きい岩に座っている状態は人々を救おうという固い意志を象徴しています。

この事から盤石は「非常に堅固で揺るぎない様子

」として日常的に使われています。

もう一つの台座は瑟瑟座(しつしつざ)と言います。

こちらも堅固不動の意味を表しています。

瑟瑟座(しつしつざ)

は、同形の形のものを積上げ、平面も規則正しい凹凸を付けた曲線のない幾何模様という特殊な形。

どちらの台座も不動明王の像がしっかりとした台の上に座っている姿を象徴しており、堅固な力強さと安定感を象徴しています。

不動明王は不動の精神と言われるようにどんな困難にも動じない存在であることを示します。

このような2つの台座が用いられています。

不動明王は名前からも分かるように、台座に座り常に心の迷いがない不動の状態、またすべての人を救うまではその場を動かないという決意を表しているとも言われています。

不動明王は、恐い顔をしていますが、心の迷いや煩悩を取り除き、全ての人を救う慈悲深い仏様です。